New Articles

-

经济学的认知偏蔽与分化催生新思维 2026/02/24

经济学的认知偏蔽与分化催生新思维 2026/02/24【共生经济学·前言】 经济学的认知偏蔽与分化催生新思维 The Cognitive Bias and Fragmentation of Economics as...

-

如何面对“终极的免费午餐”? 2026/02/22

如何面对“终极的免费午餐”? 2026/02/22《共生经济学》自序 如何面对“终极的免费午餐”? How Should We Face the “Ultimate Free Lunch”? 一、从宇...

-

全球共生范式下的现代正常国家 2026/02/17

全球共生范式下的现代正常国家 2026/02/17全球共生范式下的现代正常国家 Modern National Normalization under the Global Symbiotic Paradigm ...

-

论殖官主义:政权更迭为何不能终结人民的苦难? 2026/02/16

论殖官主义:政权更迭为何不能终结人民的苦难? 2026/02/16论殖官主义:政权更迭为何不能终结人民的苦难? Chinese Reproductive Officialdom: Why Regime Change Has Not...

共生思想理论前沿

THE THEORY

-

-

-

-

关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明

关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明 ——Symbiosism:Charles Thomas Taylor &Qian hong又一次量子缠绕...

查看详细说明

Speech

-

三大自组织货币的共生格局——宏观世界之数字货币 2021/07/08

三大自组织货币的共生格局——宏观世界之数字货币 2021/07/08三大自组织货币的共生格局 ——宏观世界之数字货币 钱 宏 The Institute for Global Symbiosism(...

-

新汉字yǜ的释义 2019/11/16

新汉字yǜ的释义 2019/11/16语从金音玉(Yǜ):金口玉言,一诺千金,性人诚恳、执信; &n...

-

钱宏:中国的真实经验与未来走向(凤凰博报专... 2019/11/16

钱宏:中国的真实经验与未来走向(凤凰博报专... 2019/11/16点击播放 中国的真实经验与未来走向《凤凰博报》专访钱宏主持人:...

放开一双“有质感的手”!——从邓小平《党和国家领导制度改革》讲话40周年说开去

发布时间:2020/08/28 政治 浏览次数:653

Sense of reality hands

放开一双“有质感的手”!

——从邓小平《党和国家领导制度改革》讲话40周年说开去

钱 宏 何笑梅

Global Symbiosism Soicety(加拿大)

经济体制改革,就是政治体制改革。将两者分离被认为是中国政府主导型渐进式改革的模式,是一个历史性误区。但这也是中国人必须承受的命运,因为,所谓先经改,后政改,之所以遭受现在的困境与尴尬,依旧是中国教育和意识形態导向下思维方式碎片化、惰性化问题的继续。而思维方式的碎片化惰性化,价值取向的工具化,正是最突出的中国特色,也是近代以来形成的中国文化的主色调。

——摘自《中国:共生崛起》(知识产权出版社,2012.5)

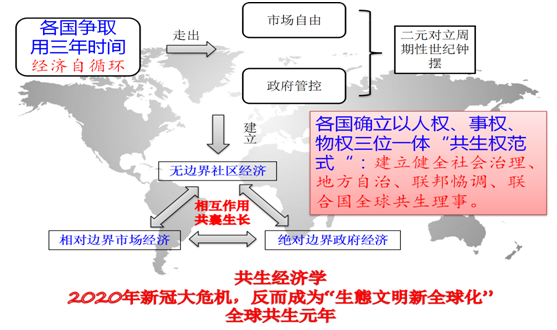

在《以内外“双开放”,促全生态“双循环”——共生权范式观照下的人权、物权与国民事权!》中,我们已经讨论了以共生权范式托底的“双开放促双循环”,明确了在经济形态上,在现行“政府经济(公共物品)”与“市场经济(资本复利)”二元对立形态之间,引入“社区经济(生息创新)”形態之维,开创三大经济形态并行不悖“相互作用、共襄生长”的新格局,以克服中国式权控市场经济的双重“租金型模式”(吴晓玲),走出世界性“市场自由与政府操控周期性的世纪钟摆”困境(参看全球共生网http://symbiosism.com.cn)。

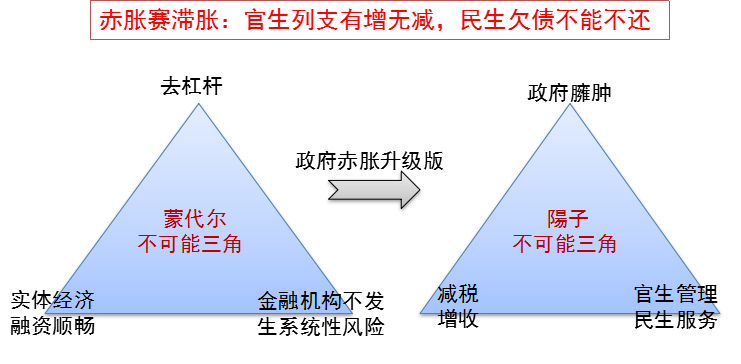

但是,对于身处上层建筑的人士,依然要面对这样的两难境地:一方面,要消解中国租金型模式的“超高制度性成本”——即化解“庞大上层建筑与超负荷经济基础的基本矛盾”,必须进行政治体制改革,赢得民心和民生;另一方面,进行政治体制改革,又面临前中组部长张全景和前中纪委副书记刘锡荣指出的“官多为患”“官满为患”带来的政治冲击,将失去官心和官生。

其实,这样的困惑和尴尬,始终伴随着中国改革开放四十年进程的每一个历史环节。2020年08月22日,是邓小平诞辰116周年,周其仁在芝加哥大学“中国改革30年讨论会”上有个发言《邓小平作对了什么?》,也谈到了这一点。

1986年9月,邓小平得出了一个重要结论:不改革政治体制,就不能保障经济体制改革的成果,不能使经济改革体制继续前进(邓小平文选,第三卷,第176-180页)。为此,他开始部署中国政治体制改革。但是,政治体制改革远为复杂和困难。最主要症结是,经济改革触犯的经济既得利益,还可以用经济手段补偿,但政治改革触犯的既得利益,拿什么来做补偿?举一个例子,原来“享受低价好处”的居民家庭,一旦价格放开后受到损害,政府可发财政补贴给予补偿。但是,原来主管物价的政府部门,价格放开后就面临权力缩减、部门撤并、甚至官员下岗的现实威胁。对于一辈子管物价的官员来说,他身上的专用人力资本一夜之间全报废,他能接受吗?用经济办法来补偿“丧失权力的损失”吗?出价低,不可能被接受;出价高,国家财政不堪负担——等级制其实是非常昂贵的。听任掌权者自己补偿(贪污腐败是也)?国民不可能接受,社会也难以承受,而那样“补偿”的结果,一定是更舍不得放弃权力。那么,可以不予补偿就取消权力吗?可以,但改革因此就等于革命。

是的,邓小平多次讲过“改革也是革命”。不过他面临另一项约束。作为“权力过于集中”的派生物,中国的党政骨干系统发达,但其他社会软组织发育不足(不是社会的错,但似理所当然),行政系统实际上负担着社会经济体系的运转。这本身就增加了消化政治体制改革副产品——重新安排官员——的难度。另一个连带的后果,就是国家权力体系一旦失稳,整个社会就容易动荡。所以,推进“也是革命”的政治体制改革,又不得不以“稳定”为边界。于是人们看到,1986年重新提上日程的中国政治体制改革,并没有实质推进。一年以后的中共十三大,通过了酝酿已久的政治体制改革纲领,但没等到切实实施,“价格闯关”的失败以及随后发生的天安门广场事件,就再也没有给中国推进政改的机会。即使1992年邓小平的南巡讲话,也限于推动经济增长与经济改革,而并不是政治体制改革。因此,周其仁认为,中国的政治体制改革,是邓小平未竞的事业。

我想说的是,早在1980年8月18日召开的中央政治局扩大会议上,邓小平作《党和国家领导制度的改革》讲话,而且,8月31日政治局还通过了这个具有中国政治体制改革纲领性的讲话。巧的是,今年既是邓小平诞辰116周年纪念,也是这篇政治体制改革讲话发表40周年。这个讲话的内容包括从经济上、政治上、组织上解决:权力集中、兼职副职过多、党政不分以党代政、交接班等四个问题。

当时的党主席华国锋是开明的,试想一下,如果后来保留他的位置,并虚君化、象征化,实行内阁有限责任制度,即保持政治上没有人去抢最高权力(稳定),通过人大政协机制分配做事的权力,组织精致高效的国务院内阁,扶持晚清以来屡遭破坏的社会自组织与外连接平衡机制的成长,还会发生后来那么多为抢夺最高资源分配(分赃)权力而内斗内耗到今天还没个消停政治生態局面?

但是,这样的基本制度设置的历史机遇一旦错过,接下来的事情就是大家看到的,1982年华国锋主席下台,设立总书记、中顾委、政治局常委会权力分配机制,至1984年开始搞所谓“社会主义商品经济”--权力与资本开始结合,形成事实上的资源垄断型“党政无限责任体制”,及依附其上的各种利益集团格局后,到了1986年再提政治体制改革,已经是事实上不可能!

放在这个历史逻辑框架里,周其仁的上述表象分析,确实有道理,但是,这是小道理。如果囿闭于这样的小道理之中,那么中国就永远不可能转型为一个现代政治文明的正常国家。

我们认为,在这人的世界上,但凡是人事,无论大小,真要做的话,永远是有办法的,想想靠军事政变上台的西班牙大独裁者佛朗哥吧!1948年自接回10岁的胡安·卡洛斯时起,至1969年将权力交还给31岁的卡洛斯,佛朗哥心中一直有一个“君主-民主政体”的梦想!同样案例,还有台湾的蒋经国先生!如果1986年邓小平真要搞政治体制改革,就应当果断解散“太上皇”式中顾委,辞去军委主席,淡出各利益集团权力角斗场,而不是搞权力平衡一年后让陈云接着干,迟至1992年被迫南巡讲话搁置“姓社姓资”纠结后的14大才结束中顾委,中国大陆官民和社会的政治素质--生命自组织力与全生态外连接平衡能力--会比台湾人差,比西班牙人差吗?周其仁说的“社会软组织发育不足”,显然不是中国人、中国社会没有生命自组织力!

真要做,不缺智慧,更有条件,而且永远不迟,哪怕是今天,是当下,甚至是最好的时机:第一,中国大陆官、民和社会又成长成熟了许多,完全可以“依靠人民,重建社会”,主动积极扶持社会成长(参看《从“三个代表”到“社会元勋立宪制”》,2003);第二,18大以来通过重力“反腐”,已经为中国上层建筑“瘦身去瘤,培元固本”创造了条件;第三,外部压力加大,促使中国“生態文明统领,共生思想为魂”,即在第一、第二的基础上“以内外‘双循环’,促全生態‘双循环’”。对不对?

我相信,形势比人强,我们并不是非把希望寄托在某个个人身上,而是真正本着“吾土吾民吾国,吾不说谁说,吾不干谁干?”的精神,要继续用实质性行动造势——要知道,政治人物,即使佛朗哥、蒋经国这样久经政治历练(超过四十年主政)的明白人,也是需要本国、本地公民个人、社会自组织力与全生态外连接平衡力,汇聚形成倒逼之势,一个“自循环”国家或地区所必需的“对内开放”赋能的大门,才会洞开!

我想,这就是第一届全球共生论坛主题“顺势而为,体行共生”(2012.5·北京)要表达的主题思想和政治指向!

是的,我们不应该苛求先辈,对先辈们永远保持一分温情与敬意是必须的,但这并不影响我们这代人从当下中国问题出发,客观总结先辈所作所为。我们充分了解:邓小平被公认的“以对外开放倒逼体制改革”遗产,是针对他早在“文革”前就指出的官僚主义、形式主义“总病根”,搞“渐进式改革”,特别是通过1984年“资源配置”的讨论和1992年搁置“姓社姓资”争论,一系列措施,给中国国民(从耕者、工者、商者、学者,到地方政府)以部分自组织空间,亦部分事权(Civil Rights),在“制度外部性”(System externality)张力的推动下,取得举世瞩目的成绩,甚至使中国整体上成为第二大经济体,但遗憾的是,当改革进入“深水区”后,便终是显现出“半截子工程”的尴尬和遗憾;邓小平不被公认的“权控市场经济”遗产,至世纪初已经显现“结构性问题”带来的“超高制度性成本”(胡温上台时称之为“跛足改革”),而且,已经得到反向强化,回到其逻辑源头——继续革命年代“抓革命,促生产”的“革命侧”,尽管“跛足改革”的1990年代南巡后,还是“生产侧”!

所以,邓公是值得纪念的,但个人,哪怕是伟大的历史人物,依然只能做他的时代认知和情怀阈值内的事!后人、今人要进步,还得自己发奋努力,对现实情况走心过脑,既不能偷懒,更不能被“梦魇压迫”(马克思语)——在地、在时发挥自己生命自组织力与外连接平衡能力,而不是把希望寄托在任何个人身上!正所谓“一代人有一代人的使命”。

鉴于中国作为一个对世界各国国民生活乃至地球生灵生态都有着重要影响力的超大经济体,客观公正地总结近中国四十年来的成功与问题,并给出解决问题的因应之道,其意义远超一项诺贝尔奖或任何别的世界大奖对于未来人类生命、生态、生活的价值!

其实,无论是革命,还是生产,无论是政府,还是市场,以及需求或供给、公平或效率、宏观或微观、规划或驱动、区域或国家、国内或国际、主权或人权、物权或事权、理论或应用……归根结底,都是为了生命、生态、生活!仅仅想通了“蒙代尔-阳子不可能三角”的制度指向,再想想从中央到乡镇叠床加屋政府准政府性“骨干系统”规模,为何至今所有六七次“机构改革”悉数反弹,便不难明白:继续纠结于“孰公孰私”的意识形态和政策实践,就“中国经济发展”思索“新阶段机遇”的文风、党风、世风该改变了!

俗话说,退一步海阔天空,将复杂的政治背负、经济背负、文化背负、社会背负、组织背负、生態背负问题,简化到社会生活方式,将生活方式简化为“生命-生態-生活”,就不难发现,中国特色囿闭于“投资-内需-进出口”三架马车,围绕资本增值/减值为轴心展开的“市场自由与政府管控”二元对立——从醉心于“以阶级斗争为纲”到追逐“以GDP增长率为纲”——非此即彼的新老政治经济学为主,新老结构主义和自由主义为辅的思维方式和价值取向,也该改变了!

既然要以共生权范式托底的“双开放促双循环”,而且内因是变化的根本,外因是变化的条件,那么,值此邓小平讲话发表40周年之际,正如17大首次将“社会建设”写入政治报告,蕴涵着将工作重心从“以经济工作为中心”转移到“以社会建设整合经济”上来一样,那么,在“制度外部性”张力渐失的今天,中国更要把工作重心从“以对外开放倒逼经济体制改革”转移到“以对内开放促进全面改革”上来(参看《中国:共生崛起》P160-165,知识产权出版社,2012.5)!

说“转移”,其实是“补课”,即补上社会主义名副其实,正如资本主义的制度设置,是以“资本”为优先,社会主义的制度设置,当然是以“社会”为优先,亦即“社会主义要有社会”,有社会自组织的空间。根据马克思主义“人与自然的和解以及人与自身的和解”理论,19大提出“人与自然和谐共生”思想与基本方略,同时,考虑到中国自晚清以来中国社会内外斗争了一百多年的史实,要重新收拾散沙般七零八落的社会自组织,还得“对内实行全社会大和解,对外树立魅力大国形象”(同上书第155-159《国民事权大如天——全面补好工商文明的课,稳健走上生態文明的路》)。

所以,对内开放,是“依靠人民,重建社会”的政治前提和哲学思维前提。而所谓“自循环”“内循环与外循环”的要义,就是让中国社会重新获得自组织与外连接平衡的空间,以化解天王老子都背不动“天量制度性成本”,以及“庞大上层建筑与超负荷经济基础的基本矛盾”。

基于此,共生经济学(Symbionomics)发现,在市场机制“看不见的手”(invisible hand)和政府干预“看得见的手”(control of visible hand)之间,其实有一双能将市场与政府、城市与乡村、生产与生活、创业与创新、“官生”与“民生”、文明与文化、在地与全球挽在一起和谐共生,并作为经济社会生活托底的社区生活“有质感的手”(sense of reality hands)。

于是,对内开放,意味着中国可以率先全球,在现行“政府经济(公共物品)”与“市场经济(资本复利)”二元对立经济形態之间,引入“社区经济(生息创新)”形态之维,以开创一个“社区经济”形態托底的社区、市场、政府三大经济形態并行不悖“相互作用、共襄生长”的新格局,以克服中国式权控市场经济的双重“租金型模式”,从而示范走出世界性“市场自由与政府操控周期性的世纪钟摆”困境。

明确承认并主动开创社区经济形態,将为城乡共生体生活,开辟广阔空间。事实上,近年来中国、美国和欧洲出现一批人,针对中美欧各自的问题,开始用脚呼唤和发动另一场既非“市场经济”又非“政府经济”的经济实践,这就是有点类似上世纪70年代韩国“工农业均衡发展”的“新村运动”,却又赋予新文明新经济形態意义的美国“新经济运动”、“乐活经济运动”,欧洲“生態村与生活社区运动”,加拿大草原三省和美国北部的“胡特尔社区”,以色列的“吉布兹”,日本的“山岸会”,俄罗斯乡村社区生活,南非“蓝鸟社区经济”,以及中国近年来兴起的“社会企业运动”、“新乡建运动”、“田园综合体建设”、“新农村合作社运动”(从“戶戶包产”,到“人人持股”)、“新上山下乡运动”、“康养培训”、“生態经济运动”、“社会(自然、心理)公益活动”、“社区大学”和“共生思潮”。

美国“新经济运动”(柯布《21世纪经济学》)、欧洲的“生態村与生活社区运动”、中国民间的“社会企业运动”、“新乡建运动”和“共生思潮”,虽然目前都远非主流,而且,既不同于城市化发展“小城镇派”和“特大城市派”,也不同于网络化“城市社群联通派”和“PPP广义智慧城市派”的政策思路,而具有了真正“新经济形態”意义!这一新经济形態,很可能是人类走向通讯全开放、能源全自足、运载全覆盖的“趋零边际成本共生社会”的一个方向,又由于其单体规模小而灵动,表现出鲜明的社区(部落)特征,所以,共生经济学者,将其统称为“社区经济”形態,或“城乡社区经济”形態。

城乡社区经济形態,不仅能克服“市场自由与政府管制世纪钟摆困局”,也是推动生態文明成长、扶持乡村文明复兴,以及“乡村振兴”“医治城市病”“扩大就业空间”的必由之路。各种“双创”意义上的城乡社区经济形態的发展,都值得中央、地方各级政府大力支持和扶持,更值得十三届全国人大制定一部《城乡社区经济法》。

a、政府和大型企业,哪怕是为了自身利益,也应当在政策、技术、资金上积极主动扶持社会建设、社区建设、乡村建设、公益活动。这里,甚至不排除复活中国古代行之有效的“告老还乡制度”,作为超大上层建筑“软着陆机制”与“官吏退出机制”,结束公职人员实际供养终身制(特别要提一下,地方政府不得再强行当地企业贷款给吃财政饭的在职和退养人员发工资福利!),以降低中国超高制度性成本,甚至部分消解“庞大上层建筑与超负荷经济基础基本矛盾”。

b、但社会建设、社区建设、乡村建设、公益活动的本质,是发挥公民自组织力、社会自组织力,即“众筹”之事。不是让街道办事处和乡镇村委搞形式主义“新街道”、“新农村”、“特色小镇”。所谓众筹之“筹”,即可持续使用的计算器具,引申为众人将各自拥有的看家本事、本钱、资本聚集起来,自然、自由、自在地形成新的生产、生活、生態通约。比如,湖南省娄底市长杨懿文,在全市数百个城乡社区扶持的“全科医生+机器人”和“内置金融+区块链”,取得很好的效果。故而“全民创业,万众创新”不是梦。

c、但是,“全民创业,万众创新”的组织形式,它们是以“休养生息最惠化”为目的涉及千家万户遍布城乡各社区的共生体(Symbiont),为国家稳定和社会政治经济文化健康发展,提供日常物质生活、精神生活所需和后续人力保障的“社会企业”、“家庭企业”、“农工商合作社”,以及现在半死不活的“养老养生医疗幼教企业”、融资难的“小微企业”,还有各种互联网“社群经济”、“开源社区”、“乐活经济”、“情怀经济”、“体验经济”、“地摊经济”,特别是现行给“公共产品最优化”的政府经济不到位“拾余补缺”的各种“社会(自然、心理)公益组织”,都属于“社区经济”范畴。

所以,走出“市场自由与政府操控周期性的世纪钟摆”,化解自然城乡市农冲突、社会阶层(部落)冲突,“补短板”,都亟需落脚到经济形態的丰富上,建立“有效用边际”的资本利润最大化的市场经济(market economy)、“有绝对边界”的公共产品最优化的政府经济(Government economy)、“零边际成本”的休养生息最惠化或表达参与最适化的社区经济(Community economy)三大经济形態(Economic form)并行不悖“相互作用、共襄生成”的新格局。

三大经济形態相互作用、相互补充、相互流动,共襄生成一个国家或区域乃至全世界全球经济社会共生场。这里要特别说说“社区经济”这双“有质感的手”。

第一,社区经济既不以“资本利润最大化”为目标,更非以“公共产品最优化”为存在,但却是承载“市场经济”和“政府经济”大型船队和航空母舰编队的汪洋大海!

是的,过去列宁有句话,叫“小生产是经常地、每日每时地、自发地和大批地产生着资本主义和资产阶级的”,而且,在优先发展重工业的苏联式现代化“资本积累”路线主导下,中国五六十年代对乡村居民进行了一场敲骨吸髓式毁灭性剥夺。中国小生产的汪洋大海,到1978年几乎完全干涸。可是,三十年前从安徽的小岗村的包产到户,到广东、福建沿海、苏南地区的“乡镇企业一枝花”,从上世纪八十年中国改革开放的经验,到2008年金融风暴席卷全球时中国城乡居民的稳定情绪,事实早已回答了:谁说现代社会化大生产的航空母舰编队,不需要“小生产的汪洋大海”?

第二,社区经济承载着民生之本,市场经济体现着民权之基,政府经济代表着民族之躯。生態统领,共生为魂,呈现出一个国家机体政治经济文化生態的健康態势。因此,我们的经济政策,特别是产业政策、产权政策、产品政策、金融政策、税收政策、能源政策、资源分配政策,也应当相应地体现这一健康態势。政府经济、市场经济好说,中外都有许多现有的成熟政策,及其操作方法和经济学模型等等。问题在于,当我们创造性地提出并对社区经济作出与政府经济、市场经济同等重要,甚至更为根本的定位时,三大经济形態的关系如何互联、互补、互动?

首先,一个国家无论官民,都不能没有充分满足“生产-交换-生活”之需的资本,这一需要主要由“有效用边际”的市场经济提供,所以今后,凡是市场经济范畴的企业,目的就是追求资本利润最大化,基本不承担生产经营之外的社会职能,至于市场经济企业是独资私营企业,还是股份制、混合所有制企业(如由国企改革转变而来的市场经济企业),则可视具体情况而定(但有一条必须明确,那些成立于上世纪五六十年代,七八十年代实际靠榨取农民血汗积累和工人剩余价值基础上建立的国企,若要转变职能为市场经济型企业,必须善待全体企业员工,绝对不能再搞片面复制MBO那一套,即把一线员工作为“不良资产”下岗后剩下管理层搞经营者私人持股),其考核参量是货币增值与资源生产力之比(参看菲德烈·斯密特-布列克著《资源就是生产力》,程一恒译,化学工业出版社,2009)。

其次,不能没有充分满足“生产-交换-生活”之需的社会服务,这包括健康合法的营商环境及公共物品,这一需要显然由“有绝对边界”的政府经济提供,而且,在这个意义上,并不排除“集中力量办大事”的顶层设计(建跨海、跨壑、跨国大桥、隧道、高铁、高速公路,但是,比如“一带一路”倡议中涉及大量并购项目,当如前中国银监会主席刘明康说的“并购要当做生意来做,不是政治任务”)。所以,凡是政府经济范畴的企业,包括现行国企和政府委托托管的企业,目的也很明确,就是谋求提供“公共物品”最优化,特别是涉及国民教育、医疗、医药、水电、电讯、公路、媒体、空气、国土、金融、军工、情治服务行业企业,基本不承担资本最大化增值的经济职能,如果需要承担资本最大化增值的经济职能,悉将转变为市场经济企业(这要成为“国企改革”的方向和标准),其考核参量主要是社会效益与资源生产力之比。

最后,一个国家或地区的居民,不能没有充分满足“生产-交换-生活”之需的创业、创新活动平台,这一需要就是由“零边际成本”的社区经济提供,所以,凡是社区经济范畴的企业,包括各种类型的社会企业、家庭企业、各种康养修身及培训企业,特别是农业经济(含休闲农业、文创经济),由于其经济职能承担着“粮食是永恒的战略资源”“奖农劝稼,稳固国本”这一国民休养生息的前提,也是社区经济范畴。社区经济的目的更加清晰,就是提供最惠化的休养生息方式,既不承担也不应当承担资本利润最大化的经济职能,也不承担公共产品最优化的社会职能,其考核参量也就相对宽泛,主要是货币保值与资源生产力之比,社会企业成员创业、创新力度,家庭企业,还要评估其人类自身生产(包括养育、教育)的得当程度。

按照共生经济学GDE价值评估体系核算,我们要同时建立六大资产负债表:1、社会资源(资产)负债表;2、社区资源(资产)负债表;3家庭资源(资产)负债表;4、企业资产(资源)负债表;5、政府资产(资源)负债表;6、自然资源(资产)负债表。

六大资产(资源)综合测评的结果,能真正反应一个国家或者地区乃至全球创造财富的状况。而现行“投资-内需-出口”三架马车拉动以GDP增长率为衡量标准的财富观念,应当尽快修正,回到亚当·斯密的“财富概念”——财富,就是指满足消费者生活的日常消费品。一个国家发展经济的目的,是为了让每个人的生活得到改善。但有非常多的国家认为财富就是指国家有很多存款及购买力,因此,当投资和内需效能乏善可陈时,单靠出口赚取顺差获得高额度的外汇储备,也是财富。对此,斯密称之为“纸面上的金银”。

那么,三大经济形態相互作用共襄生长状態下,是如何“让每个人的生活得到改善”(帕累托均衡)的呢?

首先,由于“零边际成本”的社区经济提供了一个国家居民安居乐业休养生息之需,也就为市场经济与政府经济营造了最稳定的社会营商环境和政治官运环境,同时,又为市场与政府提供着基本人力资源、熟练工人、创意人才,因此,国家政策对其应当有诸多优惠倾斜,比如一个社会企业或家庭企业,年收入在一定范围以内税收全免,而其达到多大规模、效益,则不再享有这样的政策优惠,达到多大规模、效益后,就可以转为市场经济范畴的企业,甚至可能由于其创新成果的特殊性,转为政府经济范畴的企业。

其次,“有效用边际”的市场经济范畴的企业,可能由于某种原因效益、规模下降,到一定程度,同时依然承担多少员工的就业,在国家政策上也可以设置“退出机制”(这同破产完全不同),归入社区经济范畴的企业(包括一拆几化整体为零小),享受其他社区经济企业同等优惠待遇,这同样起到保持就业稳定社会生活的作用,而某些企业或因为经营好,或因为产业政策调整,或因为重大创新和发现,也可以转为政府经济范畴的企业。

再次,“有绝对边界”的政府经济范畴的企业,或由于创新,或由于吸引更大投资,或由于宏观经济结构调整,国家政策也可以允许转为“有效用边界”的市场经济范畴的企业;或出于扶持(包括精准扶贫)的目的或由于政府照顾不周、不到位,比如准“社会(自然、心理)公益组织”,也可以化整为零,倾斜、转为、复制某地区城乡的“零边际成本”的社区经济范畴的企业。在这个意义上,可以毫不夸张地说:每一个人,每个地方,每个国家或区域,都需要社区经济托底!

从经济形態生態学上看,我们认为“乡村振兴战略”“乡村文明复兴”的本质,也当属于“休养生息最惠化”的社区经济范畴。我们由此反观最近二十年间中国四种形式的乡村建设,即“为农民在农村生产生活保底的乡村建设;由地方政府打造的新农村建设示范点;满足城市中产阶级乡愁的乡村建设;借城市中产阶级乡愁来赚钱的乡村建设”(参看贺雪峰《谁的乡村建设——乡村振兴战略的实施前提》,2017),就比较容易发现什么样的乡村建设,才是真正超越了工商文明把乡村建设作为工业化、城市化附庸或备胎(如“中国现代化的稳定器与蓄水池”),而使乡村振兴战略真正具有生態文明生活方式的意义,从而也是适合“国家生態文明(赣闽贵)实验区”的乡村振兴战略内涵与外延。顺便说一句,中国至今没有人去认真考虑过:“美国是农业大国”本来就是一个事实,无需论证,但是,长期把地处东亚丘陵居多人口稠密的中国乡村生活(含农民、农村、农业)定义为“第一产业”的农业,加以类比,就完全不得法!所以,以为农业就等于落后,固然是井蛙之见,而把中国变成美国那样的发达农业国,然后以“城市化率”来衡量中国的现代化程度,更是生拉硬拽照本宣科的教条主义形式主义!

三大经济形態划分、职能与互动,不仅重新厘定了经济学研究对象的活动方式方法,将经济学从关注“投资-内需-出口”资本增值减值,转换到关注“生产-交换-生活”资源的能耗/能效上来,而且,有助于明确政治经济体制结构性改革的方向,走出“市场自由与政府操控周期性的世纪钟摆”困局,化解城乡市农冲突、社会阶层(部落)冲突、官民建制冲突,迎接“通讯全开放、能源全自足、运载全覆盖”的趋零边际成本共生社会[i]。

社区(经济)生活这双“有质感的手”,也是人类文明演进的“推手”。在《共生简史》一书的成型过程中,我们发现,从世界各地人类“进步的积累形態”中不难发现,凡可称之为文明的积累形態,必有三大要素共襄生成:第一,是记录作为历史第一个前提的“有生命的个人”思想活动的符号、文字;第二,是依据一定的思想力对外部事物进行自组织冶和创新的技术方法,生成了冶炼、饮食、繁衍、居所、衣饰、音乐、绘画、经典、通讯、能源、运载、组织架构……各种方式;第三,是符号文字、冶和技术集结起来生成相对固定的点、线、面、体、方、圆渐次拓展的社区聚居生活方式。

地球上,凡是出现符号文字、冶和技术、社区聚居三大要素,并存活一定时间生成一定“积累形態”,都可以冠之为“文明”的称谓。需要指出的是,軸心時代、后軸心時代之后,地球上各种文明之间符号文字、冶和技术、社区聚居方式既相互冲突,又不断交融,存同尊异,间道竞合,而一步步走向全球共生[ii]。

于是乎,文明间性或间道(Inter-civilization)就成為人类生产方式、生活方式、制度秩序及文化發展进步的积累形態。

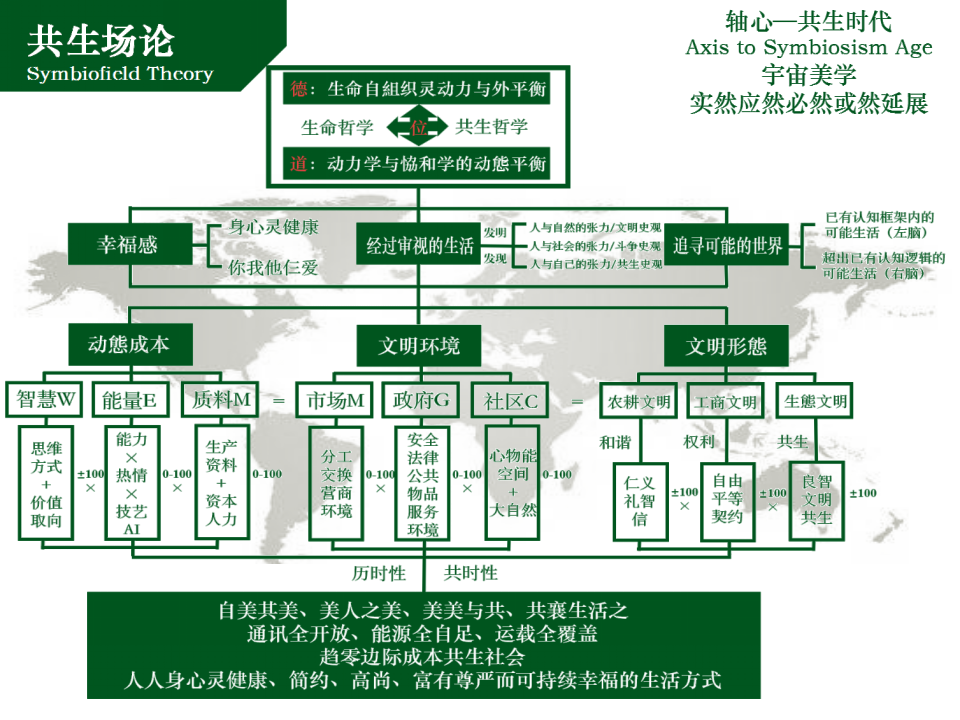

因此,共生经济学发现,在“看不见的手”和“看得见的手”之间,那双能将市场与政府、城市与乡村、生产与生活、创业与创新、“官生”与“民生”、文明与文化在地与全球挽在一起和谐共生,并作为经济社会生活托底的“有质感的手”(社区生活)指向是:聚政治自组织、经济自组织、文化自组织一身的“仨自组织人”(相对于“理性经济人”),总是寻求生存成本最低,生存快乐幸福指数最高的生活方式,而这样的生活方式与共生度呈正比例关系。

生存成本,指人为了生存所付出的各种劳动、资本、资源之和。在风险既定(可预测值)的条件下,“生存成本=生产成本+交易成本+边际成本”[iii]。共生度,指生而具足又非独存的正常人的生命自组织力与外连接平衡力的强度。共生度与生存成本呈反比例关系。

共生度,也称人与自然、人与社会、人与自己(身心灵)的共生能力,简称共生力。在经济生活中,能否趋于零门槛、零壁垒、零歧视地遵守将人权、事权、物权统一为共生权(Symbiorights)范式,决定共生力(度)的强度与高度。

幸福指数=共生权×共生度(力)÷生存成本

因此,共生经济学指出:无论是“市场机制”这只看不见的手,还是“政府干预”这只看得见的手,都是以“社区生活”这双有质感的手为旨归。所以,放开这双有质感的手,就是我们“全生態双循环”的不二之选!

共生权范式,将市场机制、政府干预二元经济形態,拓展为:以社区经济为托底的市场经济、政府经济三大经济形態相互作用共襄生长的格局,改变以公/私产权理论为基础片面追求国民生产总值的“投资-内需-进出口”经济发展模式,从而让生产行为回归“生存成本最低快乐幸福指数最高”的生活方式——亦即健康、简约、高尚、富有尊严而可持续幸福的生活方式。

于是,通过对内开放,在法理和法律上承认和确立“社区经济”形態,并且,立马投入政策实践,让全社会自组织行动起来,用好这双能将“看不见的手”与“看得见的手”挽在一起的“有质感的手”,就可能是创造“全生態双循环”新格局,走出旧困境的突破口。

“全生態双循环”涉及的两个根本问题:一是在思维方式上,如何将生態文明的共生法则引入经济社会发展质量的评价体系之中;二是在价值观上,如何达到资源生产率的“终极效能=成本最低×幸福指数最高”。

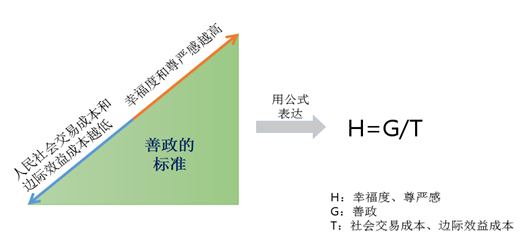

由此,我们得出一个结论:衡量一个国家和地区是否善政良治的标准,其实很简单,就看那里的人民、国民、公民的社会交易成本和边际效益成本,与其获得的尊严感和幸福度之间所呈现的反比例关系状况(H=G/T)。

这就是说,传统的指标和方法无法反映全球化、信息化、生態化条件下的国家和地区实力与国民生活与环境资源的良性循环率,所以,摈弃重量、数量法则,使用质量、效能法则评价经济制度和经济政策,势所必然,人类将由此进入一个崭新的“通信全开放,能源全自足,运载全覆盖”的趋零边际成本的共生社会。

建立在乘法思维和共生法则基础上的GDE,是生態文明共生经济体发展的全新价值评估参量体系。

最后,对内开放,意味着回到马克思主义关于“全部历史的第一个前提,无疑是有生命的个人的存在”的基本命题。所以,我们说“人民中心”“依靠人民”,“全心全意为人民服务”中的“人民”绝不是一个抽象的政治意象,而必须是落实到具体的“有生命的个人”,落实到国民、公民,特别是落实到“民事权利”,亦即包括宪法第2、33、35、41条在内的国民事权(Civil Rights)上。

只有马克思恩格斯说的“有生命的个人”,才是创造世界历史的动力!

所以,对不起,当今世界,只有中国绕不开马克思主义(复旦大学经济学系“转型与发展”系列讲座69期《“共生论”与“资本论”的对话》2017,https://www.youtube.com/watch?v=dNacgzWYXOw)。

2020年8月13日于Vancouver

————————————

[i]钱宏、厉有为、林德培著《哲学-共生经济学笔记(2008-2020)》,55.3万字,即将由人民日报出版社出版的。

[ii]钱宏主编《全球共生:化解冲突重建世界秩序的中国学派》(Global Symbiosism:Chinese School of Defusing Clashes and Rebuilding the World Order,Morning Star,2018)

[iii]“边际成本”的概念是指,生产额外新单位产品所花费的成本,这种边际成本在特定情况下会接近于零。比如说教师在教书的时候,教室里坐一个人发这么多工资,坐十个人也是发这么多工资,这就是“边际成本”。在“零边际成本社会”中,通过协和共享以接近免费的方式,同时分享绿色能源和一系列基本商品和服务,这是最具生态效益的发展模式,也是最佳的经济可持续发展模式。参看里夫金:《零边际成本社会》(The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism)。

您好!请登录

已有0评论

购物盒子