New Articles

-

AI三大瓶颈及其10个“傻白”和5个“傻精” 2026/02/04

AI三大瓶颈及其10个“傻白”和5个“傻精” 2026/02/04AI三大瓶颈及其10个“傻白”和5个“傻精”The Three Major Bottlenecks of AI and Its “10 Naïve Blind Spots” and “5 Cunnin...

-

共生场图灵测试 (SFTT)的设计 2026/02/03

共生场图灵测试 (SFTT)的设计 2026/02/03共生场图灵测试 (SFTT)的设计Symbiotic Field Turing Test (SFTT) Design 本报告根据Google AI与Archer宏2...

-

沃什、马斯克与钱宏 GDE 体系:把握宏观不确... 2026/02/02

沃什、马斯克与钱宏 GDE 体系:把握宏观不确... 2026/02/02沃什、马斯克与钱宏 GDE 体系:把握宏观不确定性的范式革命 Warsh, Musk, and Hong Qian's GDE System: A Paradigm ...

-

从 GDP 到 GDE——如何切断“规模—外汇—互害”的... 2026/02/02

从 GDP 到 GDE——如何切断“规模—外汇—互害”的... 2026/02/02从 GDP 到 GDEFrom GDP to GDE——如何切断“规模—外汇—互害”的制度循环?How to Cut the Institutional Loop of “S...

共生思想理论前沿

THE THEORY

-

-

-

-

关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明

关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明 ——Symbiosism:Charles Thomas Taylor &Qian hong又一次量子缠绕...

查看详细说明

Speech

-

三大自组织货币的共生格局——宏观世界之数字货币 2021/07/08

三大自组织货币的共生格局——宏观世界之数字货币 2021/07/08三大自组织货币的共生格局 ——宏观世界之数字货币 钱 宏 The Institute for Global Symbiosism(...

-

新汉字yǜ的释义 2019/11/16

新汉字yǜ的释义 2019/11/16语从金音玉(Yǜ):金口玉言,一诺千金,性人诚恳、执信; &n...

-

钱宏:中国的真实经验与未来走向(凤凰博报专... 2019/11/16

钱宏:中国的真实经验与未来走向(凤凰博报专... 2019/11/16点击播放 中国的真实经验与未来走向《凤凰博报》专访钱宏主持人:...

生态文明革命,共生思想为魂

发布时间:2022/06/24 公司新闻 浏览次数:2820

生态文明革命,共生思想为魂

——序王松良、吴仁烨《生态文明转型:视野与案例》

钱 宏(Archer Hong Qian)

2015年在第三届全球共生论坛(IGS)上,公布了一个经网友APP海选出十位中外人士为“全球共生绅士”名单,其中106岁的叶谦吉先生赫然在列。

我们知道生态学的概念,早在19世纪中叶就由德国博物学家海克尔(1834-1919)提出,但是作为文明应用,直到20世纪70年代末,才由中国学者叶谦吉(1909-2017)提出,当时已经70岁的叶谦吉先生针对中国毁林开荒、毁草种粮、重农轻林(牧、副、渔)、单一抓粮、掠夺土壤、陡坡开荒、围湖造田、破坏水源、污染环境,甚至还有刀耕火种等生态平衡破坏、农业生态环境日益恶化的严峻现实,提出了发展生态农业的观点和主张。

1981年后,叶谦吉撰写了《生态农业——我国农业的一次绿色革命》等一系列文章。至1987年,叶谦吉明确提出“生态文明建设”概念,指出“人类既获利于自然,又还利于自然,在改造自然的同时又保护自然,人与自然之间保持着和谐统一的关系。”8年后的1995年,美国罗伊·莫里森发表《生态民主》一书中,明确提出了“生态文明”的概念,对生态文明,从不同维度提出多种定义。从实践角度看,生态文明要求社会经济发展的同时也带来生态改善;从生态定量角度看,生态文明就是人类在一定生态环境中的活动同“自然资本”(生态)的自我更新保持平衡。而在对生态文明正式的定义中,莫里森认为“人类社会保持动态、可持续发展有赖于人类作出新选择,改变生活方式。”2007年,十七大报告正式将“生态文明建设”提到国家战略的高度,十八大提出,将生态文明建设贯通到政治、经济、社会和组织建设全过程,走进“社会主义生态文明新时代”,至十九大报告,将生态文明纳入到“坚持人与自然和谐共生”的思想和基本方略的范畴。

摆在你面前的这本书,是从宏观角度和全球视野分析生态文明范式创立和传播的必然性。作者梳理了生态文明的历史、概念和行动,并通过古今中外生态文明建设的案例,试图为生态文明范式的创立和传播提供理论和实践支撑。

作为本书顾问,应作者要求为本书写一个序言,我首先想说的是,一切历史都是思想史,生态文明的历史转型,亦当是精神的超拔和思维的创新。如果说“生态文明的转型”,实际也就是一场“生态文明革命”,而本书第一作者王松林博士,作为《全球共生:化解冲突重建世界秩序的中国学派》(晨星出版,2018)的副主编,那么,他想表达的主题,就应当是具有革命意义的“生態文明革命,共生思想为魂”。

我曾在《共生场——行将来临的革命》(2008)一文中说到,“生命及其意识不只是外在于物质世界的见证者,而是包括生命意识在内的宇宙运行的直接参与者,那么,一个自然的结论就是:生命自组织力,尤其是人性的生命自组织灵动力,是宇宙自组织力最集中、最活跃、最完美的体现。”人们往往只知笛卡尔、牛顿、亚当·斯密、法拉第、富兰克林、马克思、爱因斯坦、西奥多·罗斯福、薛定谔、玻尔、埃德·米切尔、图灵、丘吉尔、伯纳斯·李、乔布斯们生命活动的结果如何如何了得,却忽略了一个最根本的事实,那就是这些人类的天才们的意识行为活动显现能量的过程本身,就是宇宙生命自组织力(也叫自相互作用)存在的明证。

那么,如何将生态文明灵魂的“共生”思想,落到现实的生产、生活、生態实践上,适宜而谐美地处理人与自然的关系,继而落脚在我们的制度设置和政策实践中,至关重要。

这里,我想从1、马克思主义“物质变换、两大和解”;2、“生態文明的活的灵魂”;3、“反观和展望人类文明进程”;4、“共生经济学助力中国嬗变为生態文明的先发国度”等四个方面,谈谈我对“坚持人与自然和谐共生”基本方略的看法,希望能对读者朋友理解本书的理论价值,有所帮助。

一、物质变换、两大和解与坚持人与自然和谐共生

首先,我想说,已经写进了十九大报告的“坚持人与自然和谐共生”思想与基本方略,既历时性承接了马克思在《资本论》中阐述的“物质变换”思想,又共时性承载起了马恩“两大和解”思路,以及现代科学关于地球生態圈自然循环共生场的思想蕴涵。

1、马克思“物质变换”思想蕴涵

今天,我们知道一切自然物质运动、社会生产运动和精神文化运动都是以一定量的能量转换(Energy Conversion)为介质来完成的。但在19世纪中页,能量概念并没有普及,能量和物质两个概念几乎可以对等互换着使用,比如马克思“物质变换”思想,实际上已经具有“能量转换”的意义。

马克思“物质变换”或“能量转换”(Energy Conversion)思想,具有双重意义:一是自然界自身的物质变换,包括人与自然之间的物质变换;二是人类社会内部的物质变换,马克思用它分析资本的循环、商品的交换和消费过程,是一个完整的生态。也就是说,马克思“物质变换”思想,既包含了广泛的社会意义,也具有了特定的生態意义。

在《资本论》中,马克思发现,由于人类“劳动过程是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程”,“劳动过程……是制造使用价值的有目的的活动,是为了人类的需要而占有自然物,是人和自然之间的物质变换的一般条件,是人类生活的永恒的自然条件,因此,它不以人类生活的任何形式为转移,倒不如说,它是人类生活的一切社会形式所共有的。”

当人作为自然故事的参与(参赞天地、化育万物、操纵事实)者,尤其是作为“完全性的参与者”或“完全性契约的履行者”(Bengt Holmstrom,2016年诺贝尔经济学奖得主)时,都会遇到一个哲学问题,即:“思想和现实之间的关系”。参与者在处理这个关系时,会遵循我称之为“文殊(智慧)-普贤(愿行)定律”,或“索罗斯定律”中的两个相反方向(功能)去做。一个是认知(或智慧、理性)函数,“连接我们生活在其中的真实世界”,一个是参与(或愿行或操纵)函数,“向有利于自己的方向改变世界”。认知(或智慧)函数属于思维方式,具有惯性特征、易误性特征(inherent fallibility),但追踪真相、真理(truth)越过了边界,就成了谬误(misconception),认知理性放大扩散谬误(fertile fallacy);参与(或愿行或操纵)函数属于价值取向,具有利己特征,但追踪利己、权力(power)过了头,有可能事与愿违,终归在现实生活中遭受失败。

常识告诉我们,亘古以来,人与自然的“物质变换”,是以这样的方式进行的:人的衣食所需,来自大自然,而人的排泄物又以肥料的形式回归土壤,形成了一个良性循环。还有诸如“种子再生”“一草养三鲢”“二十四节气”都是这种良性循环。今天,我们已经知道,地球上生命的存在与发展,完全依赖于“生態系统共生场”(Ecosystem symbiosis field)的能量流动、物质循环和信息联系。生態系统共生场本身,就是生命有机体与无机体之间物质交换的自然过程,这个共生场内部的各组分之间,形成的相互依存、相互制约、相互促进关系,没有“因”和“果”、“主”和“客”以及“废物”之分,一切都在交互主体共生关系过程之中。因此,不管是原始生产、生活、生態方式,还是现代生产生活生態方式,人和自然的关系以及人和人的关系,都是生产、生活过程中不可分割的互为因果相互作用共襄生成的循环过程。

但遗憾的是,工商文明的资本主义生产方式,却在很大程度上以一种人为集中的标配的线性的方式,改造人与自然物质变换的循环方式。这就是,在“以人为本”“自由理性”的权利意识驱动下,催化了包括高科技在内的人类生产力的空前发展,大规模掘取自然资源,从集中生产交换并任意排放污染物的生产方式,到集中消费并丢弃“废物”垃圾的生活方式,都是单向线性的,从而造成双重断裂,即:人与自然之间能量流动、物质循环和信息交流的循环断裂,人类社会生产、生活、生態的循环断裂。这种“双重断裂”,又加深了人类社会“(庞大)上层建筑与(超负荷)经济基础的矛盾”,出现“两极分化”,以及“主权国别冲突、社会阶层冲突、城乡市农冲突、意识形態冲突、文明文化冲突”等五大冲突,以及由此带来的“世界经济结构性障碍”,最终导致过去一个世纪至今周期性经济危机爆发。

正如恩格斯所指出的:“我们对自然界的全部支配力量就在于我们比其他一切生物强,能够认识和正确运用自然规律”,他警告说“不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。”

今天,我们必须看到,自然界的报复是一种远非人力可抗拒的报复,因此,必须自觉限制人类文明的足迹。这就是,从文艺复兴以来,“上帝的归上帝、凯撒的归凯撒、政治的归政治、商业的归商业、公益的归公益”,进入新时代“社会的归社会,政府的归政府,人民的归人民,众生的归众生,荒野的归荒野,地球的归地球”,实现“人与自然和谐共生”,臻于“全球共生,永续和平”。

2、马恩“两大和解”与“人与自然和谐共生”

人与自然和人与人、人与社会的关系,是马克思恩格斯毕生探寻的问题。马恩在《1844年经济学哲学手稿》、《政治经济学批判大纲》、《德意志意识形態》、《资本论》、《自然辩证法》等著述中,就人与自然各自地位和作用、相互演进过程及矛盾后果,提出了“我们这个世纪面临着两大变革, 即人类同自然的和解以及人类本身的和解”的思路。我们不妨把马恩关于人和自然和谐共生的这些论述概括为“两大和解”的思想。

我想说的是,马恩“两大和解”的思想,至今对于工商文明的资本主义“物质变换”生产生活方式,造成“双重断裂”“两极分化”,并加深了“庞大上层建筑与超负荷经济基础矛盾”以及全球范围内的“五大冲突”,对从边缘逐渐融入世界中心舞台的当代中国,依然具有很强的现实针对性。

第一,作为人与自然界之间“物质变换”的互动过程,“人与自然界的和解”的互动方式,就是人通过生命自组织灵动力实现“自然界向人的生成”与“人向自然界的融化”的相向而行,既把自然界中人的生活资料和生命活动的材料、对象和工具变成人的无机的身体,又用各种自然物的属性来丰富和充实自己的生命活力,使自己能力适应并根植于自然系统的演化之中。因此,马克思说的“人同自然界的完成了的本质的统一,是自然界的真正复活,是人的实现了的自然主义和自然界的实现了的人道主义”,即人类同自然的和解,依然是“物质变换”思想的展开。

第二,在《德意志意识形態》中,马恩指出:“任何人类历史上的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。第一个需要确认的事实,就是有生命的个人的肉体组织,以及由此产生的个人对其他自然的关系”。他们洞悉到工商文明物质变换的资本主义生产生活方式存在着资本通吃、权力操控,而抑制“有生命的个人”身心灵全面健康发展的情况,造成“双重断裂”“两极分化”,加深了“庞大上层建筑与超负荷经济基础矛盾”以及全球范围内的“五大冲突”,不仅制约着生产方式的可持续进行,而且阻碍着人类生活方式朝着健康、简约、高尚、富有尊严而可永续幸福的方向进一步迈进。因此,“需要对我们的直到目前为止的生产方式,以及同这种生产方式一起对我们的现今的整个社会制度实行完全的变革”,在人与人、人与社会的和解过程中,恢复和实现“制度-文化-人性”共生场的良性循环。

第三,这样,“人同自然的和解”就成为“人本身的和解”的物质基础,“人本身的和解”则是“人同自然的和解”的社会行为前提。这就是,在和解中恢复自然界自身——包括人与自然之间和人类社会内部的双重相向物质变换,在广泛的社会意义和特定的生態意义上,实现人与自然和谐共生。结合一位学者论述中国的“传统结构的价值系统”的合理扬弃、“近代结构价值系统”的合适土壤、“最近结构价值系统”的自我更新三个阶段,断代又迭代、历时又共时状况,以及工商文明业已出现的“增长的极限、对抗的极限、操控施恶的极限”三大极限,我冒昧地以为,“坚持人与自然和谐共生”,对中国而言,就是“对内实行全社会大和解,对外树立魅力大国风范”和“全面补好工商文明的课,稳健走上生態文明的路”。

3、“坚持人与自然和谐共生”基本方略

既然“人和自然之间的物质变换的一般条件,是人类生活的永恒的自然条件”,既然“生態系统共生场就是生命有机体与无机体之间物质变换的自然过程”,那么,提出“坚持人与自然和谐共生”,纠正“单向线性的,从而造成双重断裂,即:人与自然之间能量流动、物质循环和信息联系的循环断裂,人类社会生产、生活、生態的循环断裂”,克服“(庞大)上层建筑与(超负荷)经济基础的矛盾”,化解“五大冲突”,乃至重建世界秩序实现全球治理,就不仅是一件自然而然的事,而且是再精准精彩不过的大好事!

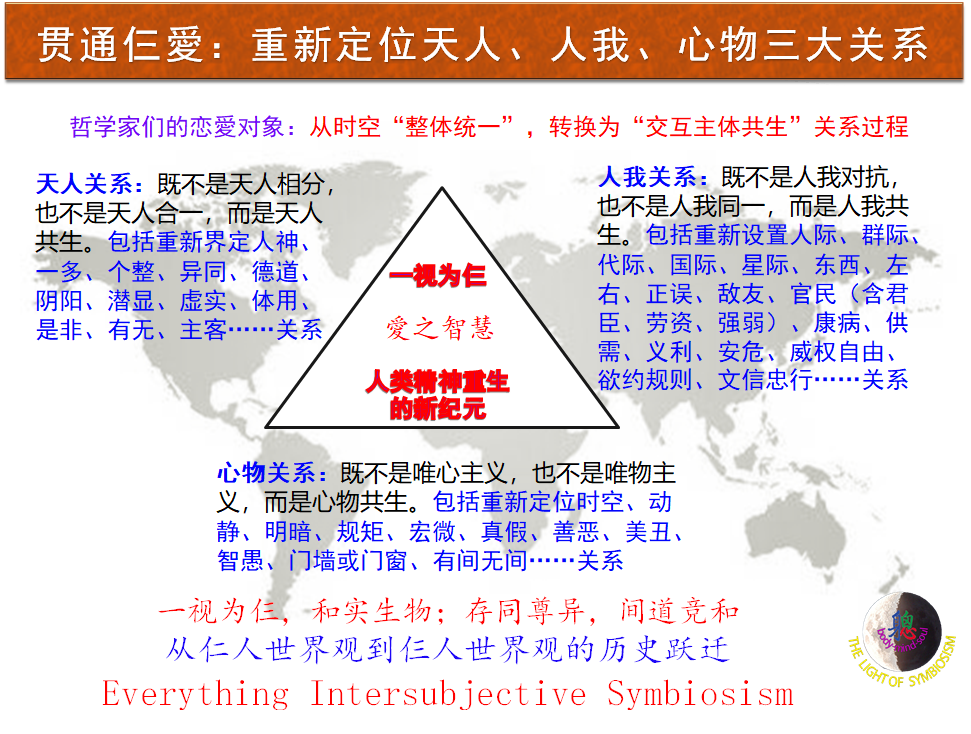

这里,我必须说,“坚持人与自然和谐共生”思想与方略的关键词,是“共生”。而且,在我看来,这个共生,是一个新语境,一个“核心概念”,即一种范式转移(Paradigm transfer),而远非其他概念可同日而语。这个范式转移,将成为能够驱动中国政治文化更新的“新价值体系”。

这是因为,“共生”是与生態文明新时代应运而生的思维方式和价值取向,共生价值观,作为一种新的哲学范式,不仅是当代中国唯一能够全方位观照“文化中轴政治文化”向“制度中轴政治文化”转变,及一系列学科转变的宏大历史叙事,又是能完成作为中西政治文化特色标志的“文化中轴政治文化”与“制度中轴政治文化”,向着“人性中轴政治文化”回归,最适宜、最完美的整合交融!

但我不能不顺便表示一点遗憾。这就是《十九大报告》英文版翻译稿,在翻译与“生態文明”密不可分的,作为新时代中国特色社会主义思想与基本方略的“(九)坚持人与自然和谐共生”时,只翻译出了这样的意思:“9.Ensuring harmony between human and nature”。就是说,明显漏掉了“共生”(Symbiosis或Symbiosism)这个关键词。这种“漏译”,不只是翻译者头脑里有没有“共生”的概念(任何一本英汉、英英词典都有这个源自古希腊的Symbiosis),也远不只是个翻译问题,而是直接涉及我们怎样理解中国执政党率先全球提出的“生態文明建设”。比如怎样“建设生態文明”?“把生態文明仅仅理解为生態环境、生態经济”将会遭遇什么样的现实困境?特别是“生態文明建设的方向感、安全感、幸福感、美丽感”怎样体现?等一系列理论、政策和实践问题。一句话,官方的翻译们,没有意识到“坚持人与自然和谐共生”的基本方略与中共17大、18大及19大提出并逐渐升级的“生態文明建设”之间水乳交融的“制度-文化-人性”共生场关系。也许在这些人士心中,“坚持人与自然和谐共生”中的“共生”,只是一种点缀吧!

让我们再来读一下19大报告“新时代中国特色社会主义思想和基本方略”中的第九条。说:“坚持人与自然和谐共生。建设生態文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生態环境,统筹山水林田湖草系统治理,实行最严格的生態环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生態良好的文明发展道路,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生態安全作出贡献。”

这就从基本概念上澄清了“生態文明”的本义,不只是“保护生態环境”,即不只是“Conservation culture”,而远非“Harmony between human and nature”,而是“Ecological civilization”,即:生態文明“不仅包括保护自然资源的内容,而且包括调节社会生产关系的内容。”只有这种意义上的“生態文明建设”实践,才与“对我们的现今的整个社会制度实行完全的变革”(恩格斯)相称,从而真正需要“坚持人与自然和谐共生”(Harmonious symbiosis between man and nature或Harmonious symbiosism between man and nature)的精神灵魂。

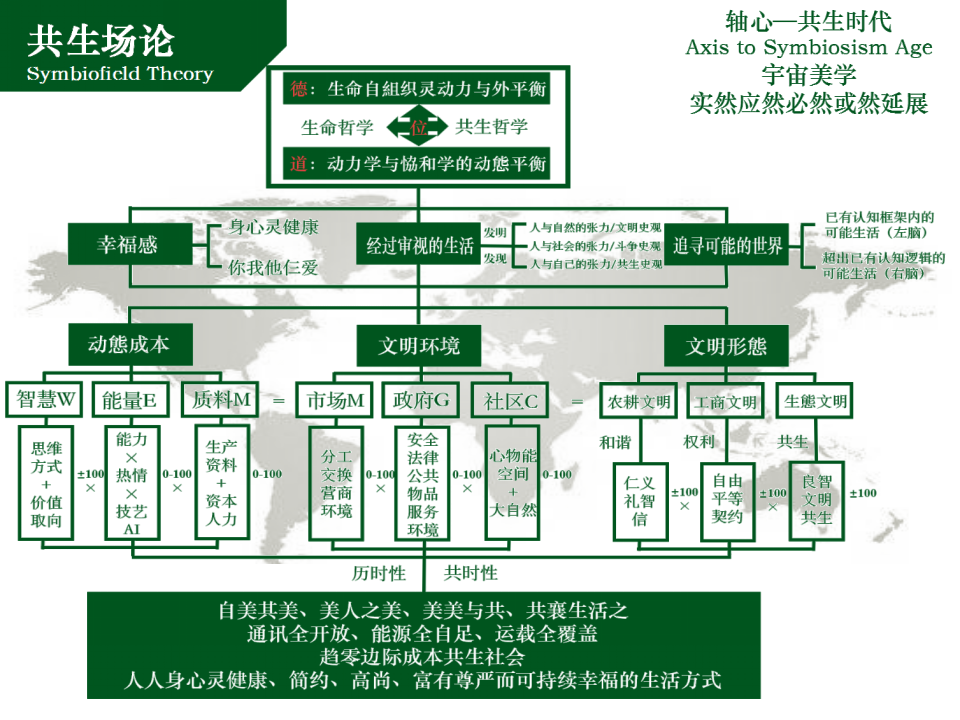

在这个意义上,我相信:现代物理学、生物学(包括认知学、心灵学)、文化人类学、经济学、社会学、哲学、宗教、艺术将统一于“广义生態学”,由此,构成一个完整的“制度-文化-人性”共生场全景图,从而催生一场哲学社会科学的生態革命。

二、“人与自然和谐共生”是生態文明的活的灵魂

马克思指出,哲学,只要它还有一滴血在它的贯通世界的、绝对自由的心脏中跳动着,就会表现出其不可或缺的重要意义。“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华,是文明的活的灵魂。”哲学是人类追寻可能世界的精神体能,在人类历史进程中,伴随每一次文明形態的更替,都有其应运而生的哲学。

1、生態文明呼唤“良智、文明、共生”普惠价值

从人类文明更替的活的灵魂看,正如作为农耕文明(Farming & Reading Civilization)的灵魂,是“和谐”(Harmony);作为工商文明(Industrial & Commercial civilization)的灵魂,是“权利”(Rights),都是哲学概念一样,作为生態文明(Ecological civilization)灵魂的“人与自然和谐共生”,亦即“全息共生”,简称“共生”(Symbiosis),必定也是一个哲学概念。

共生哲学(Symbiosis Philosophy),作为生態文明新时代的精神精华、活的灵魂,可望成为当代中国人追寻动力学(Dynamics)智慧与恊同学(Synergetics)智慧实时均衡制衡平衡,适宜谐美处理人与自然“物质变换”,纠正“双重断裂”“两极分化”,克服“庞大上层建筑与超负荷经济基础”,化解“五大冲突”,促进中国“制度-文化-人性”良性循环共生场的圭臬,将是当代中国人向世界贡献“有国际感染力的思想”的开始。

我们不妨将源自古希腊文的Symbiosis,稍加改造为一个英文“symbiosism”,对译“人与自然和谐共生”(Harmonious symbiosism between man and nature)中的关键词,即:“共生”或“共生主义”。Symbiosism的前缀“sym”,意为“在一起”(Together),或自组织在一起;“bios”,意为“生物”及“有品位的生活方式”(lifestyle);而后缀“-ism”,则是“主义”,或“忠实于某些原则系统”之意。所以,共生哲学,讲的是由此发现和展开宇宙天体、地球生灵、人类社会“全生態持续动態平衡”的永恒创生的故事。

每一“有生命的个人”,都是本自具足又非独存的生灵。当人们意识到,并开始谋求自身利益(Live)时,自由主义就成为人们的处世哲学;当人们同时意识到,并承认他人、他者也拥有这与生俱来的权利(and Let live)时,平等主义就成为人们的处世哲学;当自由主义、平等主义同时成为所有人的处世哲学(Live and let live)时,每个人的自由就成为一切人自由的必要条件,每个人的平等就成为一切人平等的充分条件;于是,尊严主义、幸福主义就随之成为人们的处世哲学,基于此,每个人的尊严、幸福也就成为一切人富有尊严、幸福的充要条件。

这就是迄今为止,人类智慧能够达到的最高伦理境界和最大价值诉求。能够体现这种“爱之智慧”的处世哲学,就是共生主义(Symbiosism),而全球化、生態化、孞息化运动的出现,总体上也呈现为趋于共生学人(Symbioscholar)的生活方式。

共生哲学,是与中国生態文明建设应运而生,作为生態文明的灵魂,既是一整套可再生的概念构建框架,一种可形成思想气候的普惠世界观,一种可走心体行一以贯之的意识形態,也是一种可践行的当代性生产生活生態方式!

共生哲学,也综合了中国群经之首《易经》“生生之德,进退之道,损益之法”和古希腊文艺复兴“自由理性与爱的践约”智慧,强调强者(官)自律、弱者(民)自励,官知“道之进退”,民谙“生之厚德”,“官生、民生恊和生,是谓共生”。

“知进退”是一种由共生智慧派生的善恶观,就是如弘一法师所说的“势可为恶而不为即是善,力可行善而不行即是恶”,加上两条:一是“结党营私而不营即是公,立党为公而不为即是私”,一是“法许可作而不作即非善政,法禁止作而狂作即非良治”。

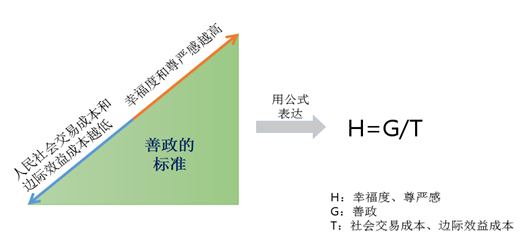

“通损益”是一种共生智慧派生的资源转换法,是人在单位时间内追求资源成本最低而尊严感最强、幸福度最高的臻美禀赋。衡量一个国家的“制度-文化-人性”优劣的显著标准,就是看这个国家的人们生产、生活、生態所需社会交易成本与边际效益成本实况,“制度-文化-人性”优劣与“社会交易成本与边际效益成本”呈反比例关系。

总之,中国的“文化中轴”、资本主义的“制度中轴”、社会主义“人性中轴”,不仅是共生主义的三大“价值系统的源头活水”,而且Symbiosism已经“Beyond Capitalism and Socialism”价值阈值。至此,我们感到了,作为生態文明灵魂的共生哲学,一经与一位学者在《转变中的中国政治文化结构》中阐述的断代又迭代、历时又共时的“古典结构、近代结构、最近结构价值系统”交集时,就必然会催生和呼唤一种与当代中国人息息相关的普惠价值。

知进退,通损益,就是一种“良智”。这里的“良智”(Beautiful Mind),包括心灵、思想、智慧、价值观、践行能力,良智的内部结构是,“发动良知、发现良心、发挥良能”;良智诚于中形于外,体现为“文明”(Civilisation),即规则、体制机制、尊重圣域、行为习惯,审美习俗、臻美风范等;那么,“共生”(Symbiosism),就是良智、文明的出发点、归宿和圭臬。

早在2012年7月,中国人就用一句大实话“谋求自己活得好,必须也让别人活得好”(live and let live)传递中国声音。在这里,“自己”与“别人”的关系,当然就包括马克思主义论述的“人与自然”的关系,及其本质属性——“人与自然和谐共生”!

因此,我们可以这样自豪地说,近代以来,中华民族百年不逾的主题流变,是从民族、民权、民生,到良智、文明、共生。

我们相信,“良智、文明、共生”,作为全球互联的生態文明时代的思维方式与价值取向,将与“自由、平等、博爱”(法兰西)、“契约、拓展、宪政”(英格兰)、“民有、民治、民享”(美利坚)观念一道并行不悖地成为人类生活的普惠价值(GSP Values)诉求。

2、物质变换与人本身的和解如何言行一致?

中国最早官办大学“稷下学宫”的最后一任校长荀况,是伟大的庄子之后又一位春秋战国晚期思学著述丰厚的集大成的思想家,他在《大略》中说了一句如同告诫当代中国人的话:“口能言之,身能行之,国宝也。口不能言,身能行之,国器也。口能言之,身不能行,国用也。口言善,身行恶,国妖也。”

多年来,每当想起荀子的这番告诫,我就会情不自禁地对我所处时代遇到的各种人士与现象进行比较。并不只是对照批判,更多的是思考如何将中国执政党的“超高价值承诺”与“实际制度定位”特别是政策实践,建设性地自洽起来,而从“制度-文化-人性”上激励“国宝”“国器”“国用”,又避免“权控经济”条件下必然出现的“国妖”行径,亦即指出的“两面人”问题?这里,我不想联系太多的现实情况,仍只是从共生哲学的角度辨析一下问题的实质。

共生哲学认为,“没有敌人,只有病人”,如果说有敌人,那就是人自己一念之差的思维定势与价值取向,以及由此形成的“人性-文化-制度”惯性与惰性。因此,解铃还须系铃人,改变当代中国“人性-文化-制度”中不良的“惯性与惰性”,还须将权控经济驱动(含贪腐驱动)转变为共生思维驱动创新。

地球众生灵,都是大自然母亲的孩子,每个人都是生而具足又非独存的生灵。没有一个人是一座孤岛(No man is an island),因而,“谋求自己过得好,必须也让别人过得好”(何兆武、,2012),同处蓝天下的众生灵,你、我、他(她它祂)都各得其所win-win-win的共生权(Symbiosright)势所必然。通俗地讲,“共生”,就是共襄生长、共同生活,是一种事物主体之间的基本关系形態。也就是说,共生关系是宇宙天体、地球生灵、人类社会基本关系,亦即“人与自然和谐共生”是人的基本存在方式。

在被恩格斯称为“包含着新世界观天才萌芽的第一个文件”《关于费尔巴哈的提纲》(1845)中,马克思写道:“人的本质,在其现实性上,是一切社会关系的总和”。我们发现,人的本质在其现实性上,是一切社会关系的总和,是共生关系的总和,是社会共生关系的总和;但同时,人的本质,在其可能性上,是个体生命历程在共襄生长过程中无限展开更生的阶段性总乘积。就是说,由于人的本质在其可能性上,是每个活生生的个体在特定时空意间展开过程中,把握“外在不确定性”,葆有“内在开放性”的无数瞬间结果的总乘积。那么,我们理解认知人的本质属性,既要有加法思维,又要有乘法思维。这就引出了“人与自然和谐共生”的内在动力问题,即每个人的精神体能及其生命自组织灵动力与外连接平衡力的存在,都将注定会追寻可能的世界!

所以,只有在共生(Symbiosism)的价值定位上,我们关于“生態文明建设和建设生態文明”的理解,才与“坚持人与自然和谐共生”以及“建设生態文明是中华民族永续发展的千年大计”的内容是吻合的。进一步说,只有在“良智、文明、共生”普惠价值意义上,才更容易理解马克思主义关于“人类社会内部的物质变换与人本身的和解”思想,在当代中国社会现实展开,形成新的“制度-文化-人性”共生场。

从生態文明共生秩序上看,提出“坚持人与自然和谐共生”时,就意味着接下来中国政治生活、经济生活、文化生活、社会生活与党政生活方方面面,会将权力与问责、利益与义务、自然与社会、政府与市场、资本与劳动、效率与公平、工具与价值、效益与成本、竞争与竞合、速度与质量、创新与守恒、发展与环境、多元与一元、边缘与轴心、道德与法制、组织与宪政、人际与国际、本亊与本分、对抗与和平、尊重圣域与交流互鉴、国别治理与全球治理……等关系的平衡与互动,体现为常態化的共生秩序的神圣约定。

建构生態文明的共生秩序,正可以看作是在实现中华民族伟大复兴走进新时代的“中国梦”。

3、坚持人与自然和谐共生必然“以人民为中心”

说到中国梦,就与中国人民密不可分。那么,什么是人民?我想,不必引经据典。人民,是生而本自具足又非独存的“有生命的个人”(马克思恩格斯)构成的一个关系概念、一个待塑的进行时概念、一个主体间性概念,因而是一个自发秩序与自由理性法权构成的一个复合概念。俗话说“一娘生九子,连母十样心”。在中国文化语境中,人为“天地之心”,“十”则极言其多。“十样心”,就是多种多样诉求、多种多样个性,尤其是在全球互联生態化时代。这就是说,人民,不是一个政治意象工具,而是价值目的本身;人民,都是有诉求、有个性、有能量的社会具象;人民,非牛马,也非宠物猪和“吃瓜群众”,不是某个整体或类别集团的工具,正如马克思所发现的:“一个种的整体特性、种的类特性就在于生命活动的性质,而自由的有意识的活动恰恰就是人的类特性。”人民必须是,也只能是有血有肉有灵魂的现实的“活生生的个人”,亦即有着多样精神体能及生命自组织灵动力的人——身、心、灵整体健康的人。

因此,马克思从早年《科隆日报》社论(179号)到《共产党宣言》等文献写作中,都不遗余力地强调:现代国家的目的是“使有道德的个人自由地联合起来”,而未来社会“将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人自由发展的条件。”只有这样的个人,这样具体的现实的人民、国民、公民,才是“权为民所赋”“以人民为中心”等基本政治命题中的“民”或“人民”,才能真正成为具有全球视野与民生本位(非官生本位)的政治家们的力量源泉和服务对象。

如果说启蒙时代的思想家们,发现了工具理性,特别是理性法权,并将这一工具理性定域在人民自由的疆界上,将自由理性法权之光照亮了全世界,极大地推动了人类社会的进步,同时,当“以人民革命的名义”成为至高无上的权威,并以“特殊材料”自居将自己位格放置于众人众生灵之上以奴役他者(她、它、祂、异族异域文化圣域)时,又上演了一场场把人民当作革命的工具和对象的大量人间悲剧。这种理性悖论的存在,是因为工具理性至上及一切貌似全方位的顶层设计理性(包括所谓自由主义、保守主义或民主主义、专制主义),必然忽略底层驱动的活生生的个人价值判断,对于不确定性和开放性的实时驾驭,因而并不能保障“人本身”始终作为目的性的价值存在。

在秉持“人民是我们力量源泉”(2012)的所作十九大报告(2017)中,“人民”二字一共出现了203次,直抵人心,激发共鸣。远追孙中山“民生主义”和“民权主义”,今观“权为民所赋”(2010)和“以人民为中心”(2016),俯仰之间,世事沧桑变幻,但百年来中国命运的主题流变,却始终不曾逾越出“人民”这一带有鲜活历史感、现实感的范畴。

那么,今天就有必要重新审视工具理性如何置于价值理性、行为理性的规范、匡正之下的问题。我们认为,只有共生法则能够承载人本身生而本自具足又非独存的作为价值存在的丰富性与目的性。

如何照顾到全体人民的诉求、尊重全体人民的个性、发挥全体人民的能量,达成“一视为仨,和恊共生”,而不只是照顾、尊重、发挥部分人、部分团体、部分圈子的诉求、个性、能量,最终重复治乱循环甚至同归于尽的历史覆辙,历来是中外治国理政者的首要问题。两千年来,中国治理者都没有走出两极分化周期率、批孔尊孔周期率、黄炎培周期率“三大治乱循环周期率”。但当今世界最大的政治,莫过于人的身、心、灵健康。解决这个首要问题的关键,是精神体能。第一是真心诚意顾全大局,第二是实事求是从容不迫,第三是独立自主勇于担当。真心诚意顾全大局,就是要超越自我,包括与“我”或“自己人”相关的利益圈子,避免形成“既得利益者”(“家臣”“自己的子弟”)妨害全体人民利益,造成社会生活两极分化,比如虚拟经济和真实经济、真实收入和财富分配,以及信用资源分配的“三大两极分化”。其实,真心诚意顾全大局也包括了考虑既得利益者本身的长远利益,因为一旦“分化”逼上梁山,出现“打土豪,分田地”,既得利益便瞬间归零。

共生哲学认为,官也是人,因而“官生,民生,恊同生,是谓共生。”实事求是从容不迫,就是要不拘一格不急功近利地从具体情况中提炼出解决具有时代性、全局性、长远性问题的方法路径。这里特别要强调的是,不以权威、本本和经验为依据,不搞形式主义和官僚主义。独立自主勇于担当,就是不唯上、不唯利,一切以人民的期待为出发点和归宿,对“利益格局守成”和“方法路径依赖”保持高度的自觉警醒,切忌过分“自信”(言必己出,行必己令),给自己从人民力量源头汲取治国理政思想资源设置障碍——比如以领导讲话证明领导讲话的正确,既可以偷懒消极怠工,又可以表示自己话语权的存在,还可能包藏大量非正当既得利益,从而抑制人民正当权益的维护、创新能力的发挥。

总之,“坚持人与自然和谐共生”思想方略,首先肯定了作为物质变换“双重含义”与“两大和解”的人,即是“人民”的历史逻辑定位,必然得出“以人民为中心”的政治结论。同时,任何政治组织平台也都是由“有生命的人”构成的,所以,既要“不忘初心”坚信组织的“集体理想”,也不必否认作为政治平台有其“利益集团”的生存需要。今天,我们需要做的,是真心诚意地彰显“集体理想”,特别是“中华民族伟大复兴中国梦”,抑制限定规范“利益集团”,以最大限度地降低全体人民的“社会交易成本”和全生態社会的“边际效益成本”,使中国率先成为全球生態文明的典范国度,率先成为全球“通讯全开放、资源全自足、运载全覆盖”的趋零边际成本共生社会。

让我们坚信:一切组织平台如梦幻泡影,惟有全体人民价值自组织创新生生不息!All organizational platforms are like dream bubbles, Only people the value of self-organization is endless!

三、从“人与自然和谐共生”反观和展望人类文明进程

在中国经历了从一个发达农耕文明的国家,学习和生长为工商文明后发国家,今天,我们注定是承接和应对过去的一百年、六十年、四十年留下的基础和问题。

这也是《生态文明转型:视野与案例》作者的写作出发点:“以经济为中心的发展带来严峻的自然和人文生态环境问题”。这个基础性问题,集中讲,就是按国民生产总值核算中国已经超过日本成为“世界第二”,但问题在于,由于长期处于学习、山寨式超越状態,造成两大难题:一是而作为“民族灵魂”的创新活力不足;二是“全面生態背负”。

这依旧是一个马克思式“物质变换”的自然历史故事,处于不同时空关系节点变化中的人们(个体和共同体),经历怎样的苦难与辉煌、血泪与欢笑,值得骄傲自豪,但不必过于得意自满,我们更需要获得“创新活力”去面对和解决“全面生態背负”的问题,这首先要用“人与自然和谐共生”思想反观和展望人类文明进程,获得一种透澈澄明而纯粹律动的“历史感”——从农耕文明与工商文明断代又迭代、历时又共时的现实,迈进生態文明新时代。

综上所述,我们可以一以贯之地说,通常讲的生態经济(Ecological Economy),亦即共生经济(Symbionomy),是生態文明(Ecological Civilization)的基础;生態政治(Ecological politics),亦即共生政治(Symbiopolitics),是生態文明的上层建筑;生態文化(Ecological culture),亦即共生文化(Symbioculture),是生態文明的支柱呈现;生態社会(Ecological Society),亦即共生社会(Symbiosociety),是生態文明的自然风范;生態组织(Ecological Organization),亦即相对于共同体(Community)的共生体(Symbiosome)组织,是生態文明的结构方式、生产方式、生活方式。

我们来分别看看自农耕文明以降,人类文明历史进程中“人与自然物质变换方式”的变化,以考量一下我们的历史感!

农耕文明(Farming & Reading Civilization)的灵魂,是“和谐”(Harmony)。农耕文明时代,人与自然的物质变换方式比较简单,虽有“天灾人祸”及生产力低下的稀缺性,总体上依赖于生態系统能量流动、物质循环和信息联系的良性循环,比如,人的衣食来自大自然,而人的排泄物又以肥料的形式回归土壤。

工商文明(Industrial & Commercial Civilization)的灵魂,是“权利”(Rights)。工商文明时代,人与自然的物质变换方式复杂而集中,以人为本自由理性催化生产力发展大规模掘取自然资源,从集中生产交换并任意排放污染物的生产方式,到集中消费并丢弃垃圾的生活方式,都是单向线性不可逆,比如马克思在《资本论》中就英国泰晤士河污染状况分析指出:“在利用这种排泄物方面,资本主义经济浪费很大;例如,在伦敦,450万人的粪便,就没有什么好的处理办法,只好花很多的钱来污染泰晤士河”(而这一幕,正在当代中国城乡广泛上演),从而形成人与自然之间的循环断裂、人类社会经济循环断裂,“庞大上层建筑与超负荷经济基础矛盾”和主权国别冲突、社会阶层冲突、城乡市农冲突、意识形態冲突、文明文化冲突“五大冲突”,以及“市场自由与政府操控世纪钟摆”带来的“世界性经济障碍”,必然爆发周期性经济危机并招致自然报复。正如安联(Allianz)首席经济顾问、国际执行委员会成员穆罕默德·埃尔所言:“全球经济正在瓦解,最糟糕结局或将出现”(2017)。而从地球生灵共生的视角看,经济危机乃至于经济“瓦解”的本质,就是生態危机!

不妨以此对照一下前段时间从“土地财政”到“税收财政”的讨论,以及各种一窝风式“园区经济模式”“特色小镇”(含资本下乡的所谓“新土改”)及“金融创新”计划的推出,不难发现计划设计者头脑中,很难说有“生態文明建设”这根弦,果如此,这些主(肇)事者们又何谈紧跟新时代中国特色社会主义思想和基本方略之“坚持人与自然和谐共生”?

生態文明(Ecological Civilization)的灵魂,是“共生”(Symbiosism)。生態文明时代,人与自然的物质变换方式,必然是在生態系统承载能力范围内,运用共生经济学(Symbionomics)原理及其系统工程与恊同发展方法,通过参与物质变换、能量转换、信息开放过程,改变生产-交换方式,消费-生活方式,高效挖掘和适度利用既有资源潜力(在一定时空条件下,能够产生经济价值、提高人类当前和未来福利的自然环境因素和社会环境因素,包括土地资源、水资源、气候资源、生物资源、矿产资源、化石能源,及有限性、可再生资源,也包括资本、劳动力、技术以及管理制度等所有为实现物质变换、能量转换、信息开放而投入的要素),提高“资源生产率”[生態效率、资源效率、资源强度和每单位服务的物质输入 (material input per service unit,简称MIPS )]及“全要素生产率”(Total Factor Productivity),发展高能效、低能耗的循环经济业態,建设符合自然承载力与人类身心灵健康的美丽生活,实现自然生態与人类生態、经济发展与环境保护、物质文明与精神文明的“和谐共生”。

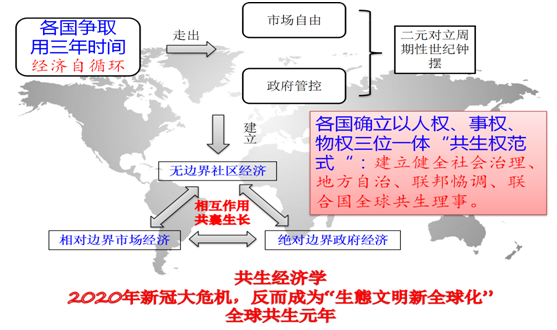

共生经济(Symbionomics),以“生態统领,共生为魂”为出发点,将共生法则引入经济学基础理论,全息关注社会生活方式(尤其是创新性企业和企业家的工作对社会生活方式再选择的影响力),把Economics转译自日本的“货殖学”阐释,还原为“经世济民学”阐释,整合超越亚当·斯密、李嘉图、马歇尔、穆勒、马克思、熊彼得、凯恩斯、萨缪尔森、米塞斯、哈耶克、科斯、蒙代尔以来经济学的工程学与伦理学两大学派,创建共生经济学,实现经济学创新。

共生经济学以共生思维驱动创新为动態平衡机制,以仨自组织人的生产生活生態活动为对象,以“共生权”为法理基础,以开源社区、“共生链”(区块链)数字货币乃至超主权货币资源为技术条件,建立“自然、社会、政府、企业、家庭”五大资产/能源负债表,廓清“增长、对抗、操控”三大极限,自觉限制人类文明的足迹,让生产回归生活,超越“理性人与动物精神”“公有制与私有制”“需求侧与供给侧”及“宏观经济学与微观经济学”的纠结等单纯经济学观点(相对单纯军事观点),陷入“水多了加面,面多了加水”“非左即右,非右即左,或左右一锅煮”的尴尬局面,在“政府经济”与“市场经济”之间,增加一个“社区经济”维度,恊和各种“不平衡不充分的发展”,走出“市场自由与政府操控周期性世纪钟摆”,化解城乡市农冲突、社会阶层冲突、官民建制冲突,建立“社区、政府、市场”三大经济形態(Economic form)并行不悖“相互作用、共襄生成”的新格局,走进中国首倡全业態体现“人与自然和谐共生”关系的生態文明新时代、新生活!

四、共生经济学助力中国嬗变为生態文明的先发国度

我在2017年初应邀在复旦大学经济学院作《“社会论”的共生经济学如何接着新老“资本论”说?》,预言“社会学将取代传统经济学显学地位”。有趣的是,2017年诺贝尔经济学奖的“民本位经济学”导向和经济学对象从计量的逻辑的建模的“理性人”(利润最大化指数)权重,到关注生气、活力、血气的“动物精神”(信心指数)权重。

我想说的是,囿闭于“宏经”与“微经”中的主流经济学家们,将再次看不懂中国经济(Chinese Economy),因为要进入真正的生態文明新时代,我们的主流经济学家们确实有一个突破自身思维路径依赖与利益格局羁绊的问题!

针对这种实情,2010年6月上海世博会前夕,我应上海社科院经济学研究所邀请,第一次提出,将“和实生物、同則不继、存同尊异、间道竞合”(live and let live)的共生法則,引入经济学基础理论——共生经济学(Symbionomics)思维和价值取向,建立“全生態社会成长参量价值标准”,即新国民“生产-交换-生活”账户核算体系——作为“共富共福”的生态文明评价体系相应的新经济学思维。这就引出了两个根本问题:

一是在思维方式上,如何将生態文明的共生法则引入经济社会发展质量的评价体系之中;二是在价值观上,如何达到资源生产率的“终极效能=成本最低×幸福度最高”?

解决这两个根本问题,实际上蕴含着提升能量能源的单位能效问题,即“以升(效能)促降(成本)”的增量创新思想,将成为未来若干年中国经济社会发展——特别是“高质量发展共富共福体制机制”建设的重中之重与双翼跃动。

共生经济学(Symbionomics)发现,一个国家或地区高质、高能发展的硬核力量,是其公民自组织力、社会自组织力与政府自组织力及其三大自组织力相互作用共襄生长的恊和能力。任何单一自组织力的过度发挥,尤其是在某种特殊法权规定下过度发挥,都会导致其他两大自组织力的削弱,导致经济社会的严重失衡而陷入困境。分配不公、两极分化、有法难依等等,只是这种困境的一种表现,一种结果。因而这是我们制定任何价值参量体系的应当遵循的圭臬。

共生经济学的这一发现,将可能导致一场经济学思维方式上的革命。意味着经济学对象,从单纯片面碎片化的“理性经济人”,转向“仨自组织人”(每个有生命的个人及其组织,都是“政治自组织人、经济自组织人、文化自组织人”的三位一体)。意味着经济发展方式,从现行“投资、内需、进出口”宏观微观经济范式,转变为“生产、交换、生活”理论-实验经济范式。也就是从重量、数量法则,向质量、效能法则的转变——“让生产回归生活,让生活呈现生態”!

这一发现还意味着,共富共福的体制机制建设,着力以人权、事权、物权三权一体的“共生权范式”而非“产权理论”为法权基础,以“全生態(区块)链”为技术基础,超越“公有制”“私有制”两极选择,在“政府经济”与“市场经济”之间增加“社区经济”维度,走出“市场自由与政府操控周期性的世纪钟摆”,化解城乡市农冲突、社会阶层冲突、官民建制冲突、人与自然冲突,建立三大经济形態(Economic form)并行不悖“相互作用、共襄生成”的新格局:

A、“有效用边际”的市场经济(market economy资本利润最大化),以美国为标志;B、“有绝对边界”的政府经济(Government economy公共产品最优化),欧洲为标志;C、“零边际成本”的社区经济(Community economy休养生息最惠化或表达参与最适化),但愿中国将为标志。

三大经济体系相互作用、相互补充、相互流动,共襄生成一个国家或区域乃至全世界全球经济社会共生场。

我特别期待,中国人亦将因社区经济形態公共空间的历练,由“土猪拱白菜”式的传统私民(“出人头地,犬儒逐利”,成则自我膨胀或娱乐致死,不成则躺平主义或戾气冲天),悄然“在地转变”为身心灵健康的公民——国家公民、世界公民、地球公民,乃至宇宙公民。

在这个意义上,共生经济学,也可以称之为“分工、交换和生態(动態平衡)通论”。于是,经济学也将在人的精神体能(能量)转换的势能/动能平衡、失衡、均衡循环中重生。

我只想强调一点:“休养生息最惠化”的社区经济(Community economy),既不以“资本利润最大化”的市场经济(Market economy)为目标,更非以“公共产品最大化”政府经济(Government economy)为存在,但却是承载“市场经济”和“政府经济”大型船队和航空母舰编队的汪洋大海!

基于共生经济学(Symbionomics)新思路,我们将制订一套不同于以资本增值/减值为指标的国民生产总值(GDP)统计方法,即:以能源能效/能耗为指标的国民生产效能(GDE)统计方法。

我们知道,物理学已经从牛顿定律演化到了爱因斯坦相对论、玻尔量子力学和和耗散结构思维,事实上,经济学也已经从重量、数量法则演化到了质量、效能法则。经济学的重量、数量法则,是指对经济活动的物质总量进行衡量的原则。工业化初期的重量法则侧重于钢铁产量,中后期开始重视GDP(国内生产总值)数量增长,如今,到了生態文明新时代,必须重视质量、效能法则,即从资本的增值、减值价值参量,转变为以能量的能效、能耗为价值参量,也就是对经济潜能的综合水平进行衡量的原则——亦即从“有没有”到“好不好”的转换。

具体说,今后衡量一个国家和地区经济成就,不是看GDP增长率,而是看共生经济学(Symbionomics)给出的每单位(区块)资源生产贡献率——即看是否加重生態背负、地球背负、社会背负、身心灵健康背负为基础的GDE(Gross Domestic Energy-conversion)全生態平衡率,所体现的边际成本与国民生活幸福度和尊严感。

共生经济学给出的这个GDE全生態价值参量,正是质量、效能法则的综合体现——GDE全生態价值参量综合了:

美国兰德公司泰利斯等首创后工业化时代衡量国家实力方法,及后续的“综合国力方程”(Klaus Knorr,1956);“国家实力指数方程”(Clifford German,1960);1、“非线性国力评价方程”(Wilhem Fucks,1965);2、不丹国王的“国民幸福指数”(GNH,1972);3、“国力评价方程”(Ray Cline,1975);4、联合国“人类发展指标”(HDI,1990);4、英国的“国内发展指数”(MDP,2003);6、“生活质量(QL)测量指标和物质生活质量指数(PQLI)”(Riane Eisler,2007);7、中国人大财经委的“民生指数”(福祉指数,2010);8、上世纪80年代中期以来各国形形色色的“绿色GDP”(GeGDP=GDP-<自然部分的系数+人文部分的系数>)及“生態文明指标评价体系”的诸般努力。

GDE全生態平衡率价值参量的制订与实施,意味着摈弃重量、数量法则,使用质量、效能法则评价经济制度和经济政策,势所必然,人类将由此进入一个崭新的“通信全开放,能源全自足,运载全覆盖”的趋零边际成本的共生社会。

由此,我得出一个结论:衡量一个国家和地区是否善政良治的标准,其实很简单,就看那里的人民、国民、公民的社会交易成本和边际效益成本,是否与其获得的幸福度和尊严感之间所呈现的反比例关系状况(H=G/T)。

自然,这个H=G/T,也是衡量“乡村振兴前沿探索”,以及中国各地建设各种“高质量发展建设共富共福示范区”(包括县域城市标准课题研究)是否取得成效的价值尺度。

因而,必须指出,共富不等于均富,更不是绝对平均主义那一套,共富经由共生而达到“有生命的个人”及城乡共生体的精神体能转换臻于H=G/T最佳。

所以,GDE国民账户核算体系要求的不只是解决GDP遗漏的家庭、社区、以及环境等非记录的庞大福利领域,也不只是关照质量与数量、成本与回报、短期与长期之间的区别,而首先是,还原生产与消费、开源与节流、休养生息与环境气候之间失衡/均衡动態循环关系,尤其是鉴于工商文明、现代主义与后现代主义、工业社会、消费社会(后工业社会)遭遇增长的极限、对抗的极限、施恶操控的极限三大极限,以及步其后尘参与其中的当代中国遭遇泛中等收入、泛产业化、丘陵山地人口大国城市化三大陷阱,而变相对狭隘的生产价值估算,为更宽泛的能量转换价值评估。 GDE全生態价值估算参量的特点是:

1、除了将GDP遗漏的领域很自然地纳入其中,还将所谓“绿色GDP”、“GEP”、“GNH”进行有机整合; 2、GDE将区别数量与质量、成本与回报、短期与长期、速度与质量、效率与公平、环境与气候、法治与道德参量,用乘法思维进行正负评级估算; 3、尤其重视人的精神能量(如创意、管理、规划、领导力、思想力、文化力等)转换价值估算。

需要说明的是,GDE评价体系并不排斥GDP增长水平,GDP只是GDE的基础之一和组成部分。同时,现有经济统计学中的方法原理,比如GDP“生产量、分配量、使用量等价原理”及其“生产法、收入法、支出法”等统计方法(生产法统计能量转换最终产品的价值,收入法统计各常住单位和个人在能量转换过程中创造的收入,支出法统计能量转换生产的产品最终使用去向,如消费、投资或净出口),都可以继续派上用场。

但GDP不能以环境恶化、两极分化、公民权力丧失和公民生命自组织力抑制等为代价,而民生质量为核心的GDE价值评级体系更全面、更准确、更完整地体现中华人民共和国立国之本,强国之道,健民之途!

我们相信,只有完成了生产业绩及政绩评价体系及发展参量的改变才能改变发展方式、增长模式和政府职能。

新的参量,及其人与自然经济社会一体化成长评价体系,将改变中国和世界经济发展的评价体系和生产、生活、生态格局。当美国金融海啸带来世界经济危机的同时,也给新的世界文明——即“生态文明”及其人类健康且可持续的生活方式——带来了转机;当世界新的生产、生活、生态参量诞生时,人类还需要死撑美国人80年前贡献的GDP及其增长率吗?

总之,建立在乘法思维和共生法则基础上的GDE,是全生態社会成长(含“全体人民共富共福”)的全新价值评估参量体系。

归根到底,就是一句话:当今世界最大的政治,是人的身心灵健康;共富共福的动机和目的,是人的身心灵健康;县域城乡社會成长的标准,是单位(区块)质能效能的正常发挥狀態。

循着这样的思路践行,中国将在内外开放赋能中--永续和平,共生崛起,率先全球成为生態文明生活方式的幸福国度!

有关GDE全生態价值参量的理论框架,请参看国务院发展研究中心《经济要参》2019年第44期上发表的《再论新国民“生产-交换-生活”账户核算体系——生态文明评价体系须有与之相应的经济学思维》。但要达到方便顺畅应用,尚亟需组建一个得力团队进入GDE全生態价值参量共生场,合力工作测试后,才能完成!

写到这里,我想再次重复一遍,我说的中国经济,不再是“货殖学”意义上的经济,而是“经世济民学”(陈岱孙)意义上的中国经济,也是“生態统筹,共生为魂”的中国经济(Chinese Economy)——即生態文明的共生经济(Symbionomy)。这样的中国经济运行过程,中国人将会用“人与自然和谐共生”的智慧为一切现行“硬道理”导航,从而完成“对内实行全社会大和解,对外树立魅力大国风范;全面补好工商文明的课,稳健走上生態文明的路”的历史使命迎来“两个一百年”。

在这一过程中,我们中国人,还将帮助联合国秘书长古特雷斯改革,实现“可持续和平”,倡议为已经停止动作的“托管理事会”注入新功能,提升“人权理事会”规格,合并成立“全球共生理事会”(UN Global Symbiosism Council),以作为未来“全球公共政府”的基础性预演。我们相信,文明交流互鉴的前提,是尊重自然文化圣域的存在,全球治理的前提,是国别治理的存在,国家主权的前提,是人民主权的存在。正所谓须弥寓于芥末,而非芥末淹没于须弥。

为此,我们呼吁国际社会发起《全球共生公约》(UN the Global Symbiosism Convention)及相应的《地球自然生态空间(国际公域)用途管制公约》行动(参看《全球共生:化解冲突重建世界秩序的中国学派》,晨星出版社,2018)!

简单回顾一下地球生命演化过程,人类从六万多年前与地球生灵一起走来,必经“三世”而再生:采集狩猎文明的自然世(Naturaropocene)、工商文明的人类世(Anthropocene)、生態文明的地球世(Earthropocene)。同时,我们不难发现,生命世界的起源、成长、走向,有一个贯穿始终的显著属性,那就是,达尔文发现的所谓“自然选择,适者生存”,实际上就当理解为:竞合共生(Symbiosism of co-opetition)。

竞合共生,事实上贯通地球从无机物到包括人类社会在内的有机生命活体的“新陈代谢、强弱代偿”全过程——自然世的共生起源(Symbiotic Genesis of Naturaropocene)、人类世的共生底线(Symbiotic Baseline of Anthropocene)、地球世的共生灵魂(Symbiotic Soul of Earthropocene)。

值此即将由人类世迈进地球世之际,我想,只要我们当代中国人,尤其一代又一代青年人(无分草根与精英,在当下特别是我们的80、90后)意识到自己身心灵生命自组织力的存在,通过自身创造和创意的能量转换、物质变换、信息交流,不断拓展共生思维的内涵,不断刷新科学纪录与调整价值评估体系,那么人类将构建起的“制度-文化-人性”共生场——行将来临的生態革命,即是一场没有硝烟、没有污染、没有破坏,也没有被污辱与被损害者的革命,是一场富有全球视野、生態情怀、善待他者、体行共生意味的革命,祂将开启地球历史的新纪元。

由此,中国将从一个工商文明的后发国家,嬗变(change in succession)为一个生態文明的先发国度,成为全球生態文明的典范国度。生活在这样的国度内外的人们,将充分发挥自己生命灵动力,各显神通,自美其美,美人之美,美美与共,共生吉祥!

在这个意义上,王松良、吴仁烨《生态文明转型:视野与案例》一书,可谓非常及时,并作出了具体可行的探索。

是为序。

孞烎2022年6月21日记于Vancouver

新汉字艺术创作者

Creator of New Chinese Character Art

共生经济学创建者

Founder of Symbionomics

您好!请登录

已有0评论

购物盒子