New Articles

-

经济学的认知偏蔽与分化催生新思维 2026/02/24

经济学的认知偏蔽与分化催生新思维 2026/02/24【共生经济学·前言】 经济学的认知偏蔽与分化催生新思维 The Cognitive Bias and Fragmentation of Economics as...

-

如何面对“终极的免费午餐”? 2026/02/22

如何面对“终极的免费午餐”? 2026/02/22《共生经济学》自序 如何面对“终极的免费午餐”? How Should We Face the “Ultimate Free Lunch”? 一、从宇...

-

全球共生范式下的现代正常国家 2026/02/17

全球共生范式下的现代正常国家 2026/02/17全球共生范式下的现代正常国家 Modern National Normalization under the Global Symbiotic Paradigm ...

-

论殖官主义:政权更迭为何不能终结人民的苦难? 2026/02/16

论殖官主义:政权更迭为何不能终结人民的苦难? 2026/02/16论殖官主义:政权更迭为何不能终结人民的苦难? Chinese Reproductive Officialdom: Why Regime Change Has Not...

共生思想理论前沿

THE THEORY

-

-

-

-

关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明

关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明 ——Symbiosism:Charles Thomas Taylor &Qian hong又一次量子缠绕...

查看详细说明

Speech

-

三大自组织货币的共生格局——宏观世界之数字货币 2021/07/08

三大自组织货币的共生格局——宏观世界之数字货币 2021/07/08三大自组织货币的共生格局 ——宏观世界之数字货币 钱 宏 The Institute for Global Symbiosism(...

-

新汉字yǜ的释义 2019/11/16

新汉字yǜ的释义 2019/11/16语从金音玉(Yǜ):金口玉言,一诺千金,性人诚恳、执信; &n...

-

钱宏:中国的真实经验与未来走向(凤凰博报专... 2019/11/16

钱宏:中国的真实经验与未来走向(凤凰博报专... 2019/11/16点击播放 中国的真实经验与未来走向《凤凰博报》专访钱宏主持人:...

三大国际体系都需警惕“利玛窦陷阱”!

发布时间:2023/08/03 公司新闻 浏览次数:869

三大国际体系都需警惕“利玛窦陷阱”!

钱 宏

(President of the Institute for Global Symbiosism)

【思想者网】:处理好国内关系是处理好国际关系的前提,但是把当今国际关系看透说透了,更有助于处理好国内关系。把国际、国内关系同时分析总结的如此精辟透彻,非这篇《走出“利玛窦陷阱”》的文章【精华版】莫属!文章一遍读不懂可以多读几遍,值得细细咀嚼,一定会获益良多,这才是干货,重磅推荐!2017.11.23

按:此文作于45任美国总统川普上任近一年之际,当时离中美贸易战还没有开打,但问题已经提出。鉴于2020年川普离任后,世界发生了太多的变故,重新梳理国际关系成为人们探讨中美关系、欧美关系、美俄关系及未来世界格局的路径,而且,2024年包括美国大选在内全球有近70个国家政府换届选举在即,故此重刊此文,以飨读者。

——孞烎2023年8月1日于温哥华

【关键词】:三大国际体系、利玛窦陷阱、中美关系、自组织内生性活力与外连接平衡力、川普的当代性价值、全球化重组

一位美国朋友分享两篇网文,一是署名李不太白的《大棋局变脸,四国演义开始》,一是署名白云的《川普访华,中国赢在大时代》,两文确属佳构,思路清晰、文笔优畅,且不乏谋略性智慧的闪光点。只是思维方式尚有太多“路径依赖”和“立场羁绊”,稍稍缺乏真切与时俱进的历史感和全球性世界格局。

现行世界秩序,以主权(民族)国家为主导,国际关系夹杂着“中原朝贡体系”“西欧殖民体系”“美国恊议自由贸易体系”三大体系模式共时性存在,以及强者自我中心主义和文化优越感的意识形态与势利功用。这显然已经承载不了人类半个多世纪以来的科学技术和社会工艺的全球化、信息化、生態化去中心超主权、超地缘、超文明发展需要。

全球化、信息化、生態化技术工艺程度及其内在精神本质,呼唤人与自然全息共生——即保持人类基本需求的资源与大自然生命支持循环圈之间的动態平衡,从渴望特权和支配改造他者的旧时代,走进自然、个人、企业、政府、社会全生態共生场的新时代。

于是,人类正处于又一次历史大变局的前夜,亟待大成智慧引领向前,以超越增长的极限、对抗的极限、操控施恶的极限等“三大极限”,化解主权国别冲突、社会阶层冲突、城乡市农冲突、意识形态冲突、文明文化冲突等“五大冲突”重建世界秩序!

三大国际关系模式历时性存在:中原为代表的朝贡体系(前3世纪-19世纪)、西欧为代表的殖民体系(15世纪-20世纪)、美国为代表恊议自由贸易体系(20世纪-今)。支撑朝贡、殖民、恊议三大体系的“制度-文化-人性”基础是:意识形态(普世价值或宗法民族主义)与势利功用(“厚往薄来”或“厚取薄予”)的政治(制度)中心主义、经济文化(心理)优越感。

三大国际关系模式共时性存在:尽管恊议自由贸易体系主导的主权(民族)国家世界秩序,结束了地缘政治意义上的朝贡体系和殖民体系,但是,依然在“制度-文化-人性”上继承了朝贡体系、殖民体系的意识形态和势利功用,恊议自由贸易体系主导者美国,甚至同样承接了中原与西欧的政治(制度)中心论、文化(心理)优越论“意识形态”,只是以裹挟和自我裹挟性的“政治正确”“普世价值”的思维方式和话语权表现出来,同时,在处理国际关系的“势利功用”上,同样采用了中国明、清两代特别是“永乐大帝”朱棣式的“厚往薄来”贸易政策。

比如,中国加入美国主导的世界贸易组织(WTO)给予15年特别保护期,由于中国的外汇管制、补贴和退税制度,客观上使民间企业在对美贸易中“出活儿”,成为一种特殊性质的“家蓄”,而美国,则由于其自我中心主义和文化优越感的“政治正确”“普世价值”思维方式那样妄自尊大、凸显中心的外在政治形式需要——美国把自己定为“最大的发达国家”,中国在无损主权的情况下,很乐意被定为“最大的发展中国家”,这叫“给足虚荣,换来实惠”——结果,在15年特别保护期内中美贸易中,美国对中国的贸易逆差,累计达到3万多亿美元。所以,川普既拐弯抹角又直截了当地说:“一个国家为了自己公民的利益而去占另一个国家的便宜,谁又能责怪这种行为呢?我承认,中国干得很漂亮。(笑声,掌声)但我确实要怪过去的数届(美国)政府,他们允许了贸易逆差的发生、增长和失控。”

这种情况,只要把“朝贡体系”中的“进贡”,替换成“恊议自由贸易体系”中的“顺差”,就很象当年在中国呆了30年之久的利玛窦(1552-1610)所描述的明朝皇帝的“面子工程”:“来到这个国家交纳贡品时,从中国拿走的钱要比他们所进贡的多得多,所以中国当局对于纳贡与否已全不在意了”“不是世界向中国朝贡,而是中国向世界朝贡”(参看《利玛窦中国札记》)。类似这种“厚往薄来”的情况,在六七十年代的中国“支援亚非拉”的行为中也有发生(这种情形,大有与异国统治集团共享本国社会资源以获邦交点赞之嫌疑,亦是清代“宁赠友邦,不予家奴”政治遗产)。只有早年西欧殖民时代,以及20世纪五六十年代冷战时期的苏俄,对所谓“社会主义阵营”诸国实行的是“厚取薄予”政策。

但无论是“朝贡体系”“殖民体系”,还是“恊议自由贸易体系”,在当代国际关系中的共时性存在,都在“制度-文化-人性”上表现出:意识形态与势利功用上的政治(制度)自我中心主义、经济文化(心理)优越感。这种主导者的“自我中心优越感”,有其可称道的责任担当的一面,但也有其经济体(个人、企业、政府、社会)承受力限度与虚荣的一面。终究无助于国际社会相关各方自组织内生性活力与外连接平衡力的正常运行,而陷入被动困境!这里,我把这种“三大国际关系模式共时性存在”叫作“利玛窦陷阱”(the Matteo Ricci Trap)。

而且,“利玛窦陷阱”可能存在于一切政治、经济、文化共同体(Community)之中。这是因为,建立在自然资源要素禀赋比较优势基础上的规划开发经济,和地缘政治基础上国际关系,有三个共同点,一是长期对共同体势力成员“厚往薄来”(朝贡或援助),必然造成内里掏空,终究会超越所谓宗主国自身经济承受力与社会分化;二是长期对共同体卫星(国)成员“厚取薄予”(资源掠夺或指令分工),必然拖累共同体成员发展,终究会因共同体成员经济结构畸形与社会纽曲而引发反抗;三是整个共同体的趋同性和同质化,而忽略国际生態、社会生態、自然生態的差异性,造成生態背负。比如,苏联、共产国际、华约、北约、世贸共同体、欧共体-欧盟……都趋向“求同存异”,这里的“存异”,往往等于“弃异”求同。

这就违背了公元前8世纪中国伟大的思想家伯阳父的八字箴言:“和实生物,同则不继”。同质化的结果,既抹去差异个性,又陷入残酷竞争,“求同”则排他(她牠它祂),排他必陷入自己人(“你我”)圈子而封闭,不可持续。排他封闭,就会陷入热力学第二定律之“熵增效应”,阻断系统开放吸纳负熵之源,趋于死寂,这是历史上所有共同体的共同命运!所以,必须“存同求异”或“存同尊异”,保持“和而不同”,才能“和实生物,全息共生”(间道竞合),永葆系统的自组织内生性活力与外连接平衡力。

那么,在国际关系中,如何“永葆系统的自组织内生性活力与外连接平衡力”?摆脱“火车头超负荷运行”,走出共同体“利玛窦陷阱”的方式,通常是抛开自我裹挟与封闭式的“政治正确”,回到实事求是的自我保护主义。

美国的“保护主义思潮”早在2005年前后开始兴起,只是当时处于美国主导并自信满满地以最大发达国家的优越感,允诺中国以最大发展中国家身份加入世贸组织获得“15年保护期”的前期,中美贸易差还在20000亿美元上下。美国政客们从克林顿开始经过小布什到奥巴马,一直在普世价值“政治正确”(以帮助了13亿“弱势群体”的中国)的兴头上。但问题已经暴露无遗,2008年我在美国过春节期间,我的朋友就告诉我他的一个观察,说“美国现在连一枚针一块肥皂一个镙丝钉都做不出来,城市中心到处都是闲逛的人,这样下去美国将会走向衰弱”,这位朋友来美国二十年,进过克林顿竞选团队。2015年春节我再次到美国时,他已经回中国。而我的另一位朋友邀请我参加一个“美国新经济运动学术论坛”,我作《让生产回归生活!——共生经济学(Symbionomics)要解决什么问题?》报告后,他亲自开车带我从密歇根到底特律街区穿行,现场告诉我什么是“美国城市空心化”,给我留下深刻印象,同时,我也想到这些年在中国农村看到的败落景象。我由此想到,尽管美国对失业者有基本福利保障,但人非牛非马,也不是宠物猪,人需要劳动的快乐。因此,也许人类在现行市场经济、政府经济两种经济形態之外,引入一种更为基础的“社区经济”形態作为社会生態托底,形成“三大经济形態相互作用共襄生长的態势”。到中国进世贸组织“15年保护期”结束的奥巴马后期,中美贸易逆差达到30000亿美元,且逐年以3500亿的速度增长。其实,二战之后,同样的情况,也出现在美国对其“盟友”身上……美国这才出了个川普。

但是,“利玛窦陷阱”更具讽刺意味的另一面是,美国为了“政治正确”“普世价值”与自我中心优越感的面子和责任担当,二十多年来,让中国从“最惠国待遇”到“15年保护期”,赢得外汇储备世界第一、购买力评价世界第一、制造业世界第一、铁公基世界第一,很快GDP也会超过美国世界第一,我们中国人并不感谢美国!就象朝贡体系下“交趾支那、暹罗、琉球、高丽以及一些鞑靼首领”拿走了大量中国的钱财却毫无感恩之心一样(参看《利玛窦中国札记》)。如今,“15年保护期”已过,美国人猛然醒悟过来,终于出了个要搞保护主义的川普总统。川普甚至要退出美国自己主导的一系列世界组织,而这些世界组织都是国际关系“恊议自贸体系”模式的组成部分,无非是希望从中国和其他盟友拿回一部分钱而已。而中国政府也非常明白这一点,口头不说,私下里还是认账的,这就是川普总统这次访问中国,与中国政府签下2300亿美元大单的由来。其实,这2千多亿美元订单,不过是另一种意义上的“面子工程”(这回是中国照顾美国政府)而已,几年时间一摊开,根本算不上多大“温暖”,也就聊以自慰罢了。

川普上台以来,几乎得罪了所有盟友,他那近似疯癫的言论和做法,让澳洲无奈、德国忍受、英国拒绝、法国愤怒、日本顺受、韩国装傻、俄国交恶,只有中国稍有例外(官方打太极,民间对美国反向经济殖民)。其实,川普应当明白“已经泼出去的水,是收不回来的”,发发彪能拿回多少是多少,他不过是试图走出三大国关模式的共时性存在的“利玛窦陷阱”。真正解决问题,还是要形成美国自身的自组织内生性活力与外连接平衡力。

当然,体情遭受“利玛窦陷阱”的美国,在全球“贸易”关系的输赢问题上,也要具况具体分析。

比如,胡星斗教授11月6日在“普林斯顿-复旦群”发布一个类似马云“论输赢”(指美国问题与中国无关,完全是因为美国没有集中精力搞自身建设而到处充当“世界警察”)的说法。胡教授说:“在中美贸易中,美国是最大的赢家而非输家,因为中国依靠廉价劳动力、劳动条件恶劣、资源破坏、环境污染而出口商品到美国、积累巨额外汇但又购买美国债券支援美国建设,美国仅付出了美元纸片甚至电子符号,按照经济学理论,发达国家输出资本,在国外生产然后产品回流,必然造成贸易逆差,但实际上发达国家占了大便宜,不仅获得了廉价产品,节约了本国资源、保护了环境,而且促进了本国的产业升级、业态创新、技术输出。作为发展中国家的中国不可能是单方面的赢家。”

我回应说,“在中美贸易中:中国付出的成本,不只是资源破坏、环境污染,还有劳动者的身心灵健康、乡村生活败落,还有居民低收入高消费,赢了制造能力和管理经验、就业、税收,特别是巨额外汇储备;美国赢了环境、享受价廉物美日用品、资本输出,也丧失了就业、税收、基础性制造能力,当然还有城市空心化。仅从两国政府的角度看:中国赢大于输,美国输大于赢。但从一般国民角度看:民本位的美国赢大于输,官本位的中国输大于赢。所以,总体上,最多彼此彼此,中国短期是赢了,不必找理由否认,美国是输在了面上。再者说,美国作为世界老大,承担着许多国际义务和责任,输一点也是可以理解的,而且不是不可承受之重!”

旅美学者康州中央大学终身教授居延安对我说:“我非常赞同你的中美经贸关系,中方‘民损官益’,而美方‘官损民益’的理论。”我说:“@居延安 谢谢兄长鼓励,但美国政府形象和实惠上,确实损大于益,因为就业和税收,是人民评价政府和政府自身活力的重要标准!”

所以,川普说“过去的数届(美国)政府,他们允许了贸易逆差的发生、增长和失控”,确实是为了美国制度中心论和文化心理优越论的“政治正确”“普世价值”——面子工程。但他只说对了一半。中国由于冷战时期留下的外汇管制制度(中国公民和企业必须把对美贸易顺差中赚取的美元到中国政府兑换为人民币,同时中国政府用印钞机印出相同数目的人民币对冲)正好属于“15年保护期”范畴,这样,中国政府既拿走了美元,又对本国货币大量冲水,也稀释了本国公民包括储蓄在内的所拥有的人民币含金量,推高了CPI、房产价格和教育投资,造成通货膨胀,提高了社会交易成本和边际效益成本。俗话说,“出来混,总是要还的”。用马克思主义历史观分析,如果处理不好中国自身存在的基本矛盾:“庞大上层建筑与超负荷经济基础的矛盾”,及其主要矛盾:“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,川普所谓的中国“占便宜”,对中国人民甚至是个“包袱”!

这个问题就涉及中美贸易顺差赚的钱到哪儿去了?核心问题是:经济增长和经济转型需要依靠内生的而不是外部的动力,即以扩大内需提升居民的消费水平而不是以扩大投资来促进经济发展。但这正是中国经济的老大难问题(参看陈志武http://www.budgetofchina.com/wap/show.asp?id=4646)。

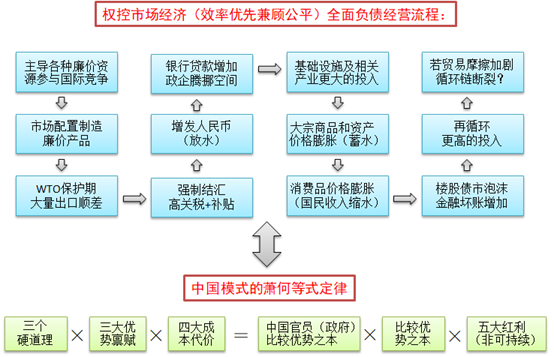

中国政府主导市场配置加出口导向经济三大特征——各级政府控制的“诸侯经济”、部门控制的“王爷经济”、大国企控制的“垄断经济”问题。《中国改革》杂志前总编辑袁绪程先生对这种“政府主导市场配置加出口导向经济”的运行流程画出了一个形象的图表:

权控市场经济(效率优先兼顾公平)全面负债经营循环链

中国各级政府整合各种廉价资源的竞争→市场制造廉价产品→出口盈余(顺差)→强制结汇(购买美元)→增发人民币→银行贷款增加→各级政府主导的基础设施及相关产业更大的投入→大宗商品和资产价格膨胀→消费品价格膨胀→更高的投入→重复循环

据有关人士分析,2017年全国预期固定资产投资额为67万亿元人民币,而计划中的经济增长率仅为6.5%。按2016年中国74万亿元GDP计,2017年拟增加GDP约为4.8万亿。这增加的4.8万亿GDP是通过投资67万亿元人民币来获得的,即每1元钱投资仅能得到约7分钱的GDP而非利润回报。而2016年中国每1元钱的投资GDP回报约为8分钱,2005年,GDP投资回报是1角3分钱。10年来中国经济靠投资拉动的发展模式已经陷入不可持续的困境。

那么内需方面,即中国居民消费水平能不能拉动庞大上层建筑重压下的超负荷经济基础发展呢?据政府商务部统计,2016年消费对经济增长的贡献率达64.6%。听起来相当可观。可是,它却掩藏了一个巨大的问题,即这里所说的消费并非全部是居民消费,而是将庞大上层建筑公共消费也包括了进去。即便是国家统计局发布的2016年全年社会消费品零售总额达到33.2万亿元的数据,也是各级政府各部门以及各种国企从零售市场所购买的各种消费品+居民消费。

看一下这张2012年中国、美国及世界平均的消费需求对经济增长贡献率的图,意味着有三件必做之事:一是提高居民收入在国民收入中的比重,提高劳动报酬在初次分配中的比重;二是更加注重社会公平,缩小收入差距;三是不断完善社会保障体系。而不是规划开发完城市土地之后,又急切地盯上大自然与祖先留下的最后家当——农村土地与不多的荒野。以避免继续“外汇储备世界第一、购买力评价世界第一、制造业世界第一、铁公基世界第一”光鲜外表下的中国式“GDP虚胖”!

我要说的是:如果真有一种“民本位经济学”,如果真的要让所有阶层都能分享“改革开放”的成果,那么,应当建议中国政府(官家),从中美贸易中得到了的好处中,除了“精准扶贫”,还要拿出相当一部分用于《时代周刊》两次封面上讲的“中国工人阶级”的身心灵健康补偿和“造血性扶贫”,这样,既是一项功德,又能拉动“内需”!

所以,如果不改变中国经济增长模式与分配模式,不解决“庞大上层建筑与超负荷经济基础的基本矛盾”,川普所谓的中国“占便宜”,对中国自身形成自组织内生性活力与外连接平衡力,以及克服“路径依赖”“利益羁绊”,未必都是正向作用,甚至是反作用——助长举国体制掌权者的自我膨胀,顾此失彼,造成内外混乱,拖累经济与民生的正常运行!

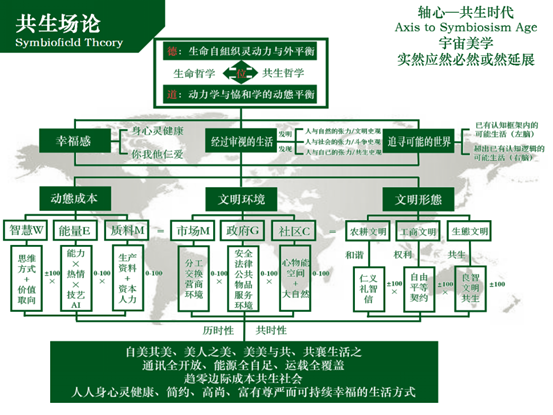

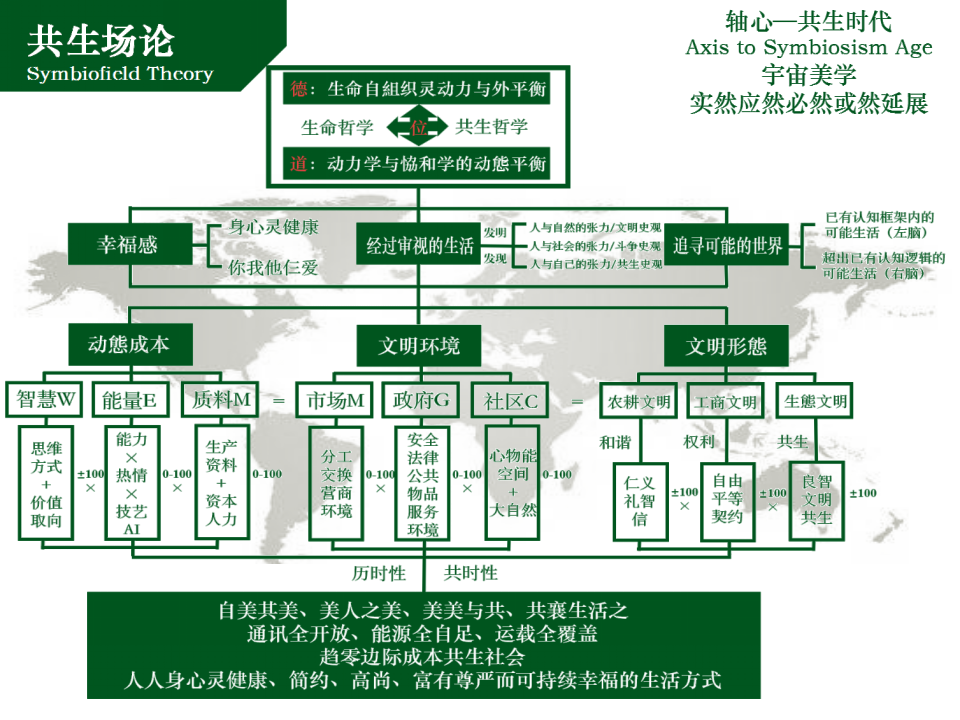

重要的是,对于当今世界生態政治格局来说,主权(民族)国家世界秩序下的一切谋略性智慧,老的政党、老的套语、老的口号、老的万应灵丹在这样一个新时代,都将失效而误人自误。在一个“通讯全开放、能源全自足、运载全覆盖的趋零边际成本共生社会”新时代,物联网、心联网、新能源、动车组技术昭示我们:旧时代那种“皇帝轮流坐,明天到我家”,“火车跑得快,全靠车头带”的时代已经一去不复返了!

所以,不管中国是否“占便宜”,美国是否“吃亏”,我们都要避免自我膨胀,这不仅可避免三大国际关系模式共时性存在的“利玛窦陷阱”,在不知觉间变换了位置,而且,在更积极的意义上,当今世界中、美、俄、欧、印、阿、非,各个政体、经济体(个人、企业、政府、社会),获得自组织内生性活力与外连接平衡力的关键,是从富有生態文明新时代意义的关怀经济学(Caring Economics)、生物物理经济学(Biophysical economics)、维基经济学(Wikinomics)、体验经济学(Experience Economics)、恊和经济学(Synergetic Economics),特别是从作为新综合的共生经济学(Symbionomics)的探索中汲取智慧——即:搁置共同体性质的“亲自我性”,乃至“以人为本”(相对“以自然为本”)、“自由理性”(相对“敬畏神性”),自觉限制人类文明的足迹,发挥“亲他者性”“亲生態性”“亲自然性”,从而自然而然地适应全球化、信息化、生態化,去中心超主权、超地缘、超文明的新时代格局,而不是历史类比式的“四国演绎”,或自封的“大时代”模式。

最后,我想说的是,川普上任一年来的施政已经有了改弦更张的新气象。第一,在美国社会国内事务上,川普倡导“美国优先”内涵是,不只是美国政府而且是各国政府,都首先要对本国社会和社区人民好,并且落实在政策实践毫不动摇,得到美国妇女,尤其是有孩子的妇女和平民劳动者——这些不会写文章、不会绘画、更不能操纵国家机器程序往昔无人关心的美国的沉默大多数的衷心欢迎,这就堪称伟大——孩子、妇女、劳工再怎么卑微(他们在政治斗争中也确实没什么用,除非革命起义),但却代表着人类的未来和生活的希望!第二,在国际社会和世界事务上,川普上任以来,人们发现,过去动不动就荼毒平民、让士兵当炮灰的战争,恐怖袭击爆炸几乎消声匿迹了——国别(民族)之争的本质,实际上是不同国家的权力-资本精英代理人绑架本国人民之争——作为政治素人的川普总统,他不是利益团伙的精英代理人,他甚至不与之同流合污(先富起来的他,一再强调他本来没有从政的诉求),当然也就不存在要用战争的极端方式解决国别冲突中的精英代理人矛盾的问题——他的方式是,有话好好说,坐下来谈,谈不好宁可用经济制裁也不打仗,然后接着谈,谈好了签约并诚信履行,于是,朝鲜核试验停止了,ISIS真的销声匿了,伦敦、巴黎太平了,还有中美各国政府对本国难民、非法移民负起了责任,避免了国与国之间、非法移民难民(部分犯罪行为,如贩毒吸毒强奸卖淫)与当地居民之间的冲突……从而开创了世界和平的新方法、新篇章!第三,看得出来,川普在实行全球化重组,这就是通过两边或多边谈判,实现基于产业链、供应链、价值链趋势的零关税、零壁垒、零歧视三零规则的全球化重组,以改变现行“经济全球化”在政府重商主义或国家资本主义面前束手无策的局面,川普竞选团队承诺的就《北美自由贸易协议》进行重新谈判,很可能成为以“三零规则”为基础的“全球化重组”典范模式的开始,如此这般相近国家,一个国家一个国家、一个区域一个区域地谈下去,最后的结果,将是一个全新的全球化——全球共生主义……

但是,川普式有信仰的平民自组织主义+世界和平+全球化重组,必然与精英代理人主义和东方专制主义(表现为政府重商主义)发生冲突!川普的当代性价值,在于他富有傻子般的发心、圣人般的智慧和骑士般的勇气,知难而进,而且初见成效,示范性地开启了重建世界秩序之路!

愿人类从轴心时代走向共生时代(Axis to Symbiosism Age),以“地球为本,共生为用”(The earth the first, the symbiosis the way),各显神通,创建一个共生世界。

2017年8月21日于复旦大学北区望道苑

您好!请登录

已有0评论

购物盒子