New Articles

-

AI三大瓶颈及其10个“傻白”和5个“傻精” 2026/02/04

AI三大瓶颈及其10个“傻白”和5个“傻精” 2026/02/04AI三大瓶颈及其10个“傻白”和5个“傻精”The Three Major Bottlenecks of AI and Its “10 Naïve Blind Spots” and “5 Cunnin...

-

共生场图灵测试 (SFTT)的设计 2026/02/03

共生场图灵测试 (SFTT)的设计 2026/02/03共生场图灵测试 (SFTT)的设计Symbiotic Field Turing Test (SFTT) Design 本报告根据Google AI与Archer宏2...

-

沃什、马斯克与钱宏 GDE 体系:把握宏观不确... 2026/02/02

沃什、马斯克与钱宏 GDE 体系:把握宏观不确... 2026/02/02沃什、马斯克与钱宏 GDE 体系:把握宏观不确定性的范式革命 Warsh, Musk, and Hong Qian's GDE System: A Paradigm ...

-

从 GDP 到 GDE——如何切断“规模—外汇—互害”的... 2026/02/02

从 GDP 到 GDE——如何切断“规模—外汇—互害”的... 2026/02/02从 GDP 到 GDEFrom GDP to GDE——如何切断“规模—外汇—互害”的制度循环?How to Cut the Institutional Loop of “S...

共生思想理论前沿

THE THEORY

-

-

-

-

关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明

关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明关于中文“共生”翻译及对应的人、事、物之说明 ——Symbiosism:Charles Thomas Taylor &Qian hong又一次量子缠绕...

查看详细说明

Speech

-

三大自组织货币的共生格局——宏观世界之数字货币 2021/07/08

三大自组织货币的共生格局——宏观世界之数字货币 2021/07/08三大自组织货币的共生格局 ——宏观世界之数字货币 钱 宏 The Institute for Global Symbiosism(...

-

新汉字yǜ的释义 2019/11/16

新汉字yǜ的释义 2019/11/16语从金音玉(Yǜ):金口玉言,一诺千金,性人诚恳、执信; &n...

-

钱宏:中国的真实经验与未来走向(凤凰博报专... 2019/11/16

钱宏:中国的真实经验与未来走向(凤凰博报专... 2019/11/16点击播放 中国的真实经验与未来走向《凤凰博报》专访钱宏主持人:...

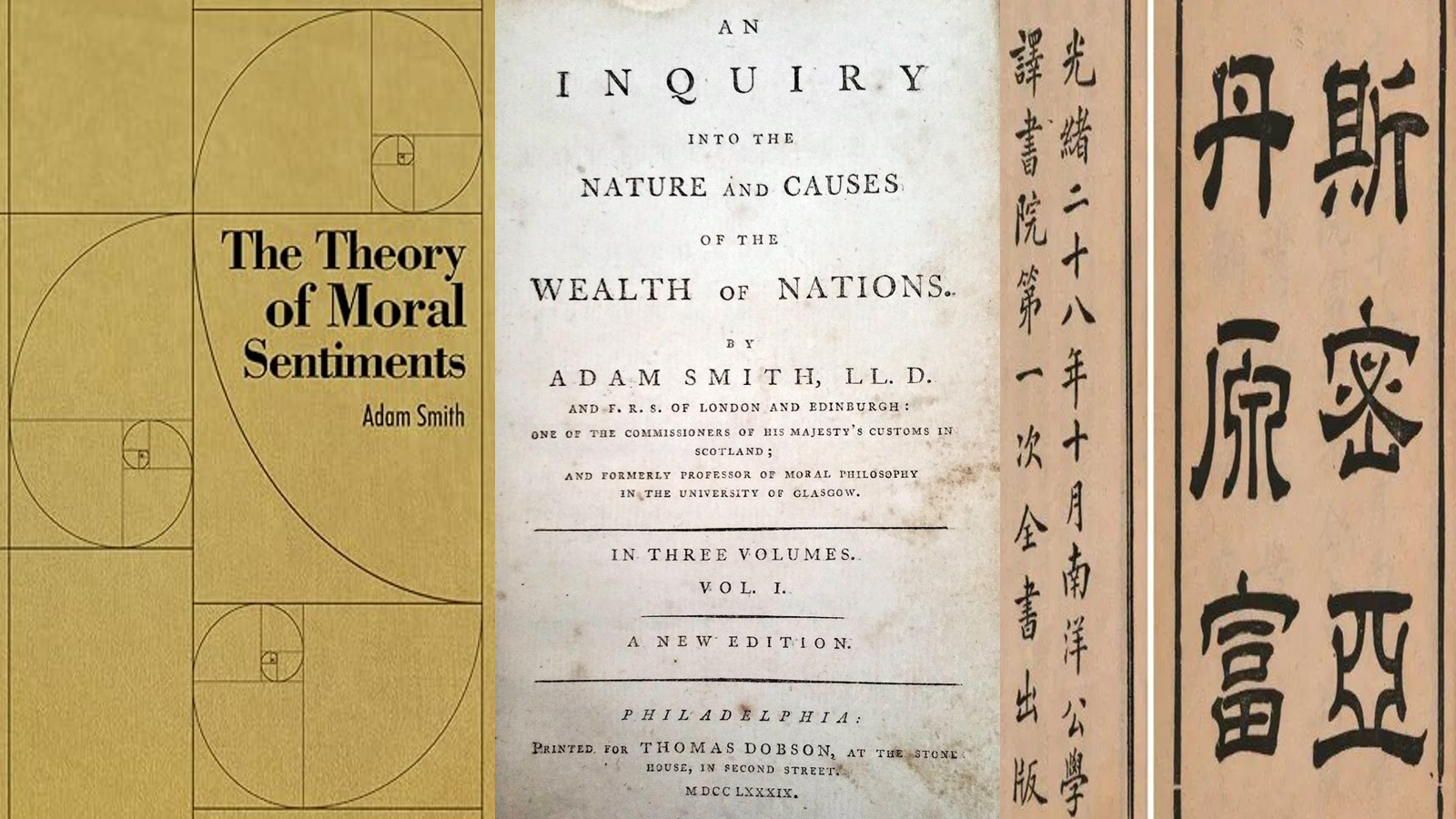

AI时代的亚当·斯密:共生经济学的再出发👣

发布时间:2025/09/21 公司新闻 浏览次数:93

AI时代的亚当·斯密:共生经济学的再出发

Adam Smith in the Age of AI: A New Departure for Symbionomics

钱宏(Archer Hong Qian)

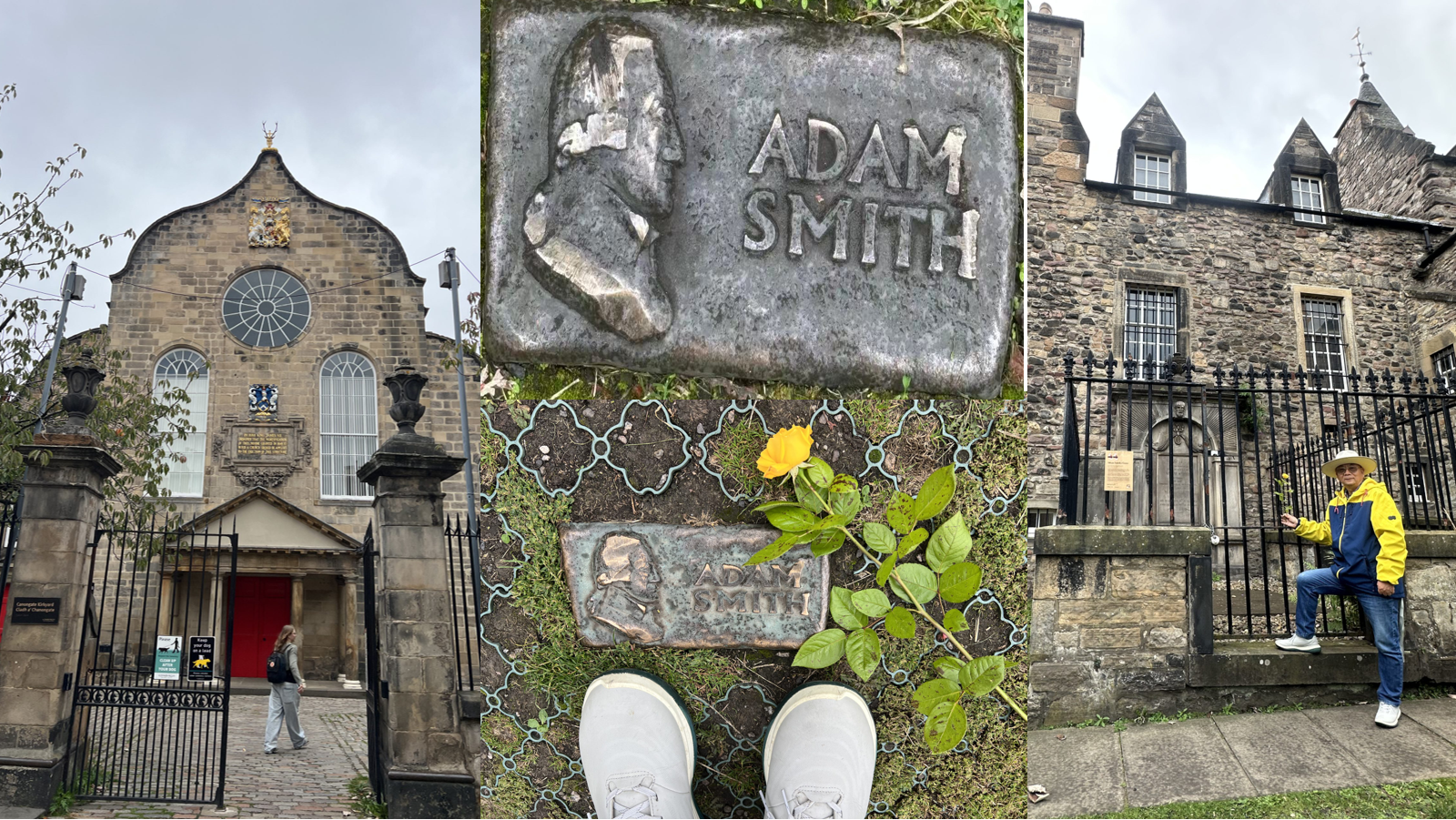

2025年9月21日 · 爱丁堡亚当·斯密墓地

提要

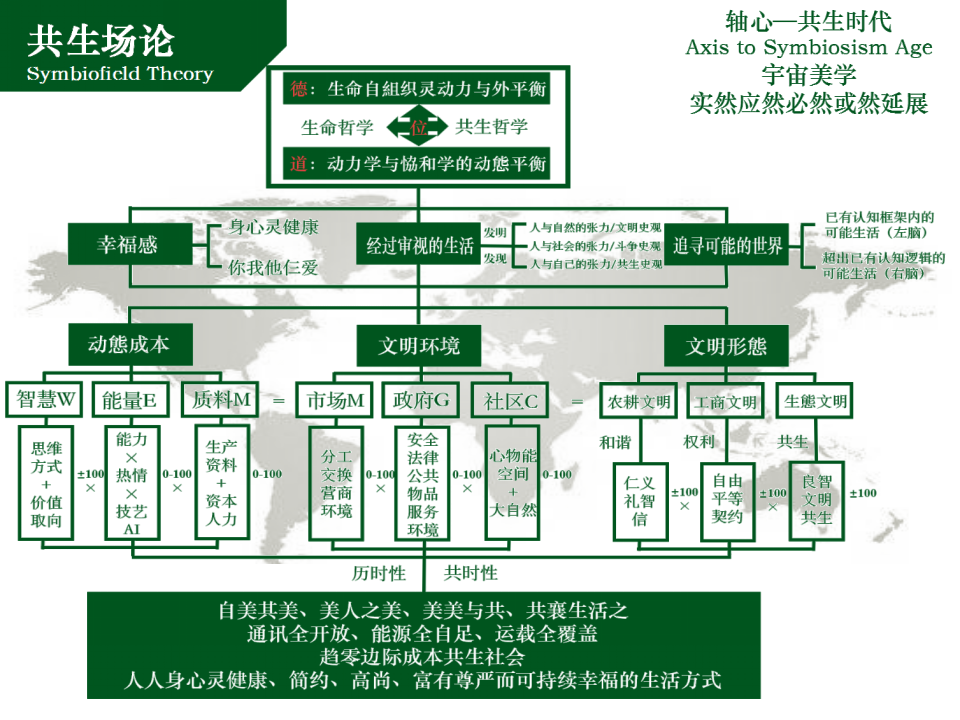

本文以爱丁堡亚当·斯密墓园为叙事起点,展开与这位经济学奠基人的跨时空对话。斯密的两部巨著《德操论》与《原富论》构成了道德情感与经济动机的“双螺旋”:前者强调共情与利他,后者揭示自利而利他的机制。然而,后继者却将其简化为“理性经济人”,导致现代经济学陷入周期性困境。

在AI重塑秩序的21世纪,必须超越这一局限,将人理解为“仨自组织人”——政治、经济、文化三维一体的交互主体共生人,才能成为社会可持续运行的基本单元。斯密提出的“看不见的手”与凯恩斯的“看得见的手”之外,如今人类正面临AI这只“第三只手”。它既可能成为资本的放大器,也可能在共生经济学框架下守护“经济健康黄金率”,为文明转折开辟新方向。

文章进一步提出,从“资本论”的分配逻辑走向“社区论”的共生逻辑,是未来文明的必然选择。这意味着八大转变:从理性经济人到仨自组织人,从产权到共生权,从GDP到GDE,从加减思维到乘除思维,从二元经济到三元共生经济,从特权浪费到普惠生活,从零和博弈到三零规则,从民族国家垄断资本到全球共生社区。

结尾呼应墓园场景:斯密用“看不见的手”开启市场社会,而AI与共生经济学正开启“生产回归生活、生活呈现生态、生态激励生命”的窄门。在AI时代,斯密不仅是经济学之父,更是共生思想的先行者,而我们每个人,都是肩负使命的“共生人”。

一、爱丁堡寻迹漫游

沿着爱丁堡的皇家大道,向海关大楼的方向走,访客会看到公众捐款集资建设的亚当·斯密塑像。同伴告诉我,矗立在圣吉尔斯大教堂外的斯密,身后是一把旧式犁,身旁是一个蜂巢,象征着农耕社会向商业社会和市场经济的过渡。他的左手捏着长袍,暗示他投注于学术生活,右手不怎么显眼,被称为 “看不见的手”,放在一个地球仪上,含蓄地提示着他内心愿景和身后世界性的声誉。

细雨轻敲爱丁堡的板砖路,亚当·斯密的雕像基座上,鲜花静静开着;Canongate教堂墓园的草坪上,那一块接一块小小的青铜提示牌上,铸着“ADAM SMITH”,仿佛仍在向我低语着他跨越时空的思想足迹。

找到专门用铁栏杆隔开的ADAM SMITH墓地,我弯身在栏杆外献上一朵黄玫瑰,不仅是对这位经济学奠基人表达温情与敬意,更是试图与斯密先生展开一场跨越两个半世纪的心灵对话:

如果斯密身处今日——一个充分主权在民、人工智能重塑秩序的时代,他会如何看待人类的经济行为与社会生活?

这一刻,我感受到亚当·斯密的思想不仅属于18世纪——一个在相对和平的大不列颠从农耕文明走向工商与现代政治文明的发轫时代;同时也属于21世纪——一个充满不确定性的信息技术不断迭代、组织形态持续创新、生命与生活方式重新选择的关键时刻。

这里,正是“再出发”的原点。

二、从两部巨著到“仨自组织人”

斯密留给人类的,是两部不朽之作:

1759年,《德操论》(The Theory of Moral Sentiments):揭示了“共情—利他”的恊和学机制。斯密告诉世人,人类不是孤立的个体,而是彼此相连、能够感同身受的生命,而生命非独存又具适宜性,连接着他物、他事、他人成自组织行为,凡事都在交互主体共生中循环壮大。

1776年,《原富论》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations):发现并肯定自利而利他的动力学机制,因为生命本自具足又非独存,自组织连接他人、他事、他物行为,一切都在交互主体共生中平衡繁荣他指出,个体逐利并非恶,而能在整体中汇聚为繁荣。

这两部书一柔一刚,构成了斯密思想的“双螺旋”:道德情感的约束与经济动机的释放。值得一提的是,1776年也是瓦特发明蒸汽机的年份发,而且还爆发了美国独立战争。斯密对经济运作的总结在后世演变成劳动分工、市场经济、自由贸易等社会生活方式的基本规则。可以说,斯密之后任何人的生活都深受他的影响,也因此,当现状不甚理想,未来不再确定,人们也会回看斯密这个了解和衡量人类政治、经济、文化行为的思维原点。

然而,传统经济学的后继者,却往往只继承了“理性经济人”的单一假设,把人简化为追逐利益的计算器,平添出今日经济学世纪困境——不仅需要超越了马克思的“资本论”和皮凯蒂的21世纪“资本论”矫枉过正的诸般情愫和燥动,也亟需超越哈耶克自由市场(特别是全球自由贸易悖论)和凯恩斯的政府操纵(尤其是主权高于人权的国家)“周期性世纪钟摆”困境!

其实,斯密对当时英国农业生产具有的高度确定性以及由此而来的和平秩序,给予了高度关注与肯定,并提出了财富增长的三个要素,他说:“除了和平、便利的税收,以及过得去的司法(peace, easy taxes, and a tolerable administration of justice)之外,把一个落后国家变成繁荣的国家,就不再需要别的什么了。”今天,世界发达的工业国家,同时依然具有代表“生产回归生活、生活呈现生態、生態激励生命”的发达的农耕文明根基。正是针对这种常情,我不揣冒昧地提出了Symbionomics(共生经济学)的事工!

18世纪的英国,政府重商主义盛行,同时也遭遇经济动能不足的问题,斯密肯定个人自由的“原富”思想和瓦特蒸汽机的发明,分别在伦理和物理层面解决得以解决。据说,皮特首相——就是那位说穷人的破房子“风能进,雨能进,国王不能进”的小玻特首相——曾多次与斯密见面。一次斯密到场较晚,所有人都从座位上站起来迎接他,“请坐,先生们。” 斯密说。而小皮特回答说,“不,我们会一直站着,先生不坐,学生们怎么能坐呢?”

在AI(理性工具)—TRUST(组织形態)—LIFE(生命生活)交互作用的21世纪,我们必须将“德操”与“原富”进一步恊和起来,超越单纯经济学思维方式,把所谓经济活动中的人,看作一个整体行为体,回答什么才是神创生命“充分必要”的发生学(Genetics)—动力学(Dynamics)—恊和学(Synergy)?

这就是,将“理性经济人”历史逻辑丰富为更具真实性的“仨自组织人”:呈现自利动机与恊和格局生態行为整合(和合二仙)起来的政治自组织人、经济自组织人、文化自组织人三位一体的交互主体共生(权能)人——仨自组织人或直言共生人——是任何社会可持续运行的基本单元。

三、AI:第三只手

亚当·斯密提出了“看不见的手”,用以揭示市场的自发调节机制——也就是所谓“新教伦理与资本主义精神”(马克斯·韦伯),却也引发了19世纪马克思《资本论》与皮凯蒂《21世纪资本论》的反拨;二十世纪的凯恩斯主义补充了一只“看得见的手”,强调政府干预在稳定经济中的作用,却可能引发哈耶克“通往奴役之路”的警告。

基于“和实生物,同则不继”,而且生生之德(大德曰生)、位位之道(大宝曰位)的古老智慧,如果AI只是被资本利用,它将沦为“增长率的放大器”;如果AI被嵌入共生经济学的机制,它则可能成为健康黄金率的守护者——既不让人类沉溺于无限追逐的焦虑,也不让文明走向耗竭性的毁灭。

而在今日的AI时代,我们正面对着一只前所未有的“第三只手”:它能计算、优化,带来惊人的效率,又能预测、操控、垄断和吞噬资源,将人类从职场劳动中解放或驱赶出来;但也可能促成跨主体、跨文明的交互共生。

AI,不仅是技术工具,更是文明走向的转折。为此,我们需要继互联网解决信息对称问题、物联网解决万物感应问题之后,创建一个孞態网(MindsNetwork)解决“AI(理性工具)—TRUST(组织形態)—LIFE(生命生活)”念力奖抑机制,以作为生活方式创新与再选择的基础设施。

四、从资本论到社区论:八大转变

站在长眠于Canongate教堂墓园的“ADAM SMITH”足迹前,我再次想到:过去两个世纪,人类文明主要行走在“资本论”的路径上,以分配逻辑为核心;未来两个世纪,人类必须转向“社区论”的路径,以共生逻辑为核心。

共生经济学(Symbionomics):回到亚当斯密再出发,从理性经济人到仨自组织人——政治经济文化三位一体共生人!Symbionomics: Returning to Adam Smith for a New Departure—From Homo Economicus to the Triple Self-Organizing Human: A Political–Economic–Cultural Symbiont!

基于2010年6月8日在上海社科院经济研究所《将共生法则引入经济学基础理论》报告,以及2014年笔者和诺奖得主菲尔普斯(2006)在上海交大对话的提纲《从“经济增长黄金率”到“经济健康黄金率”》,最后从8个方面叙述了共生经济学(Symbionomics)的不同于现行经济的特征。即“经济健康黄金率”,将导出共生经济学“从资本论的分配经济学,到社区论的共生经济学”的八大转变:

1. 从“理性经济人假设”的投资-消费社会 → “组织共生人假设”的仨自组织人社会:

基于“三大生命自组织力与外连接自平衡力”的充要条件,迈向生态-生产(含人自身生产)-生活恊和互助的新型社会形态。

2. 从产权理论 → 共生权理论(Symbiorights):

超越“公有制/私有制”、“政府管制/市场自由”的两难,建立共生经济学的全新权利框架。

3. 从GDP → GDE(Gross Domestic Energy):

以能效/能耗为参量,重建国民生产效能统计方法,扩展到自然、社会、家庭、社区、企业、政府六大资产负债表的综合考量。

4. 从加减思维 → 乘除思维;从赎罪上天堂 → 赎福得共生:

教育由学科化职业技能,转向“三本通学教育”——发现本心、成就本事、守住本分。

5. 从“市场经济—政府经济”二元摇摆 → “市场—政府—社区经济”三元共生:

• 市场经济:有效用边际,利润最大化;

• 政府经济:有绝对边界,公共产品最优化;

• 社区经济:零边际成本,休养生息最惠化。

6. 从特权浪费 → 普惠生活方式:

借助区块-共生链,把仨自组织人共享交易成果落实在生产、消费、确权全过程,推动健康、简约、尊严的普惠生活方式。

7. 从零和博弈 → 三零规则(零关税、零壁垒、零歧视):

倡导全球供应链、产业链、价值链重组的新秩序,跨越修昔底德陷阱,化解精英主义与民粹主义操纵。

8. 从民族国家垄断资本 → 全球共生社区:

在通讯全开放、资源全自足、运载全覆盖的零边际成本条件下,推动《全球共生公约》、联合国改革与“全球共生理事会”的成立。

这八大转变,不仅是经济学的更新,更是人类文明的自我拯救。

五、对话的回音

时至今日,当我抚摸着刻有依旧闪着金光的“ADAM SMITH”的墓碑时,心中浮现出一句话:

斯密用“看不见的手”开启了市场社会的大门;而AI与共生经济学,正开启着“生产回归生活、生活呈现生態、生態激励生命”的下一道“窄门”。

在AI时代,亚当·斯密不再只是经济学之父,而是共生思想的先行者。

而我们每一个人,都是新的“共生人”,肩负着把“增长率”转化为“健康黄金率”的使命。

注脚

1. 亚当·斯密与德操论

Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, 1759. 斯密在本书中提出“共情—利他”概念,强调人类行为不仅由自利驱动,也受到道德感和社会感的制约,为共生经济学的伦理基础提供理论支撑。

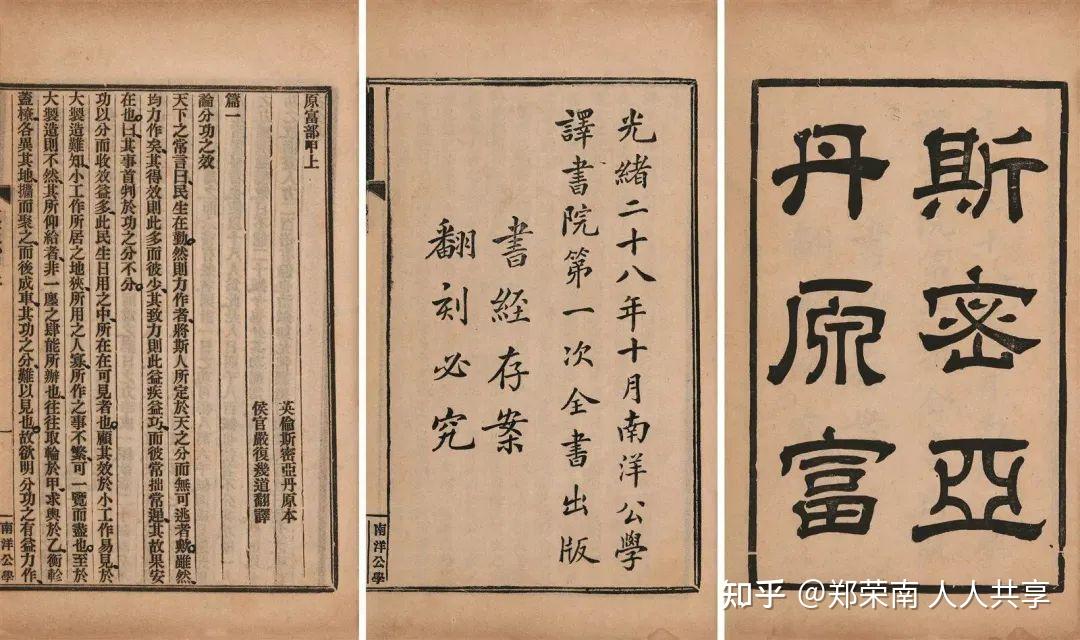

2. 原富论与经济动力学

Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations(1776),恢复严复《原富论》译名,避免“国富论”国大于民的误判。书中“看不见的手”概念为现代市场机制提供基础,但传统经济学对“理性经济人”假设的延伸忽略了多维社会协作和生命自组织连接的原意。

3. 仨自组织人(Political, Economic, Cultural Self-organizing Individuals)

“仨自组织人”概念由笔者提出,用以描述个体在政治、经济、文化三维中自组织、自协作、自治理的能力。参见 Archer Hong Qian, Symbionomics: 21st Century Organizational Behavior and Economic Health, 2025.

4. GDE(Gross Domestic Energy)指数

GDE指数由共生经济学提出,用能量(孞息)效率/能耗取代传统GDP增值测量,兼顾自然、社会、家庭、社区、企业、政府六大资产负债表。概念参考:Archer Hong Qian, ibid., Ch.3.

5. 三本通学教育

该教育模式包括:发现本心(身心灵健康教育)、成就本事(博雅通识觉知教育)、守住本分(全人格教育),旨在克服文化惯性与惰性,实现个体在三维自组织中的健康发展。

6. 共生权(Symbiorights)

共生权理论超越传统产权理论和自由主义经济学框架,将个体、组织、社会权利纳入协作-共生网络中。参见 Archer Hong Qian, ibid., Ch.2.

7. 成本收益消长呈反比例定律与资源生产率

指经济、社会、生态系统中资源投入与产出效率的非线性关系,强调边际成本递减和能量/资源优化配置,基础可参考现代生态经济学与能量分析文献:Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, 1971.

8. 区块-共生链

利用区块链技术实现“仨自组织人”的生产、消费、确权全过程透明化与共享化,是共生经济学对信息技术赋能社会的新实践。

9. 三零规则(Zero Tariff, Zero Barrier, Zero Discrimination)

该规则旨在全球供应链、产业链、价值链重组中消除国界、种族、制度对公平交易的障碍,借鉴康德“永久和平”理论及现代全球化贸易秩序。

10. 全球共生公约与全球共生理事会

提议建立超主权、超地缘、超文明的国际治理机构,以化解文明冲突、降低交易成本并推动跨文明协作,具体框架参见 Archer Hong Qian, ibid., Ch.8.

Adam Smith in the Age of AI: A New Departure for Symbionomics

Archer Hong Qian

September 21, 2025 · Adam Smith’s Grave, Edinburgh

I. Meandering in Search of Smith in Edinburgh

Walking along Edinburgh’s Royal Mile toward the Customs House, visitors encounter the publicly funded statue of Adam Smith. A companion told me that the figure standing outside St. Giles’ Cathedral bears layered symbols: behind him an old plough, beside him a beehive—signifying the transition from agrarian society to a commercial society and market economy. His left hand gathers his robe, suggesting devotion to scholarly life; his less conspicuous right hand—the famed “invisible hand”—rests upon a globe, subtly hinting at his inner vision and his posthumous global renown.

As a fine rain tapped the city’s brick-laid streets, flowers quietly bloomed at the base of Smith’s statue. In the Canongate churchyard, small bronze plaques, each engraved with “ADAM SMITH,” dotted the lawn, as if still whispering to me the footprints of his thought across time.

Finding the sectioned-off grave of ADAM SMITH behind iron railings, I bent down outside the fence to lay a yellow rose—not only to offer warmth and respect to the founder of economics, but also to begin a dialogue of the heart across two and a half centuries:

If Smith were alive today—in an age of popular sovereignty and artificial intelligence reshaping the order—how would he view human economic behavior and social life?

In that instant, I felt that Adam Smith’s thought belongs not only to the eighteenth century—when a relatively peaceful Britain began its transition from agrarian civilization to commerce and modern political life—but also to the twenty-first century—a critical moment marked by rapid iterations in information technology, continual innovation in organizational forms, and renewed choices of life and lifestyle.

Here lies the point of “departure anew.”

II. From Two Masterpieces to the “Triple Self-Organizing Human”

Smith bequeathed to humanity two immortal works:

- 1759, The Theory of Moral Sentiments: unveiling the synergic mechanism of “empathy–altruism.” Smith taught that humans are not isolated individuals but interconnected beings capable of fellow-feeling; life is not solitary yet is inherently well-fitted, linking itself with things, events, and persons through self-organizing conduct—everything grows through cycles of intersubjective symbiosis.

- 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: discovering and affirming the dynamics whereby self-interest benefits others. Because life is inherently endowed yet never isolated, it self-organizes connections with others and with the world; all thrives in balanced prosperity through intersubjective symbiosis. He showed that individual profit-seeking is not evil but can, in the whole, converge into prosperity.

These two books—one supple, one robust—constitute the “double helix” of Smith’s thought: the restraint of moral sentiments and the release of economic motives. It is worth noting that 1776 was also the year of Watt’s steam engine and of the American Revolution. Smith’s synthesis of economic operations evolved into the basic rules of social life—division of labor, market economy, and free trade. One can say that every life after Smith bears his imprint; thus, when the present disappoints and the future feels uncertain, we return to Smith as an origin point of thought.

Yet the successors of classical economics often inherited only the single assumption of “homo economicus,” reducing humans to calculators of gain—thereby compounding today’s great quandaries. We must go beyond Marx’s Capital and Piketty’s Capital in the Twenty-First Century with their corrective passions and agitations, and also transcend the “century-long pendulum” between Hayek’s free market (especially the paradoxes of global free trade) and Keynesian state manipulation (particularly in regimes where sovereignty is placed above human rights).

In fact, Smith paid careful attention to the high certainty of agricultural production in Britain and the peace it afforded, and he set forth three elements of prosperity: “Little else is requisite to carry a state to the highest degree of opulence but peace, easy taxes, and a tolerable administration of justice.” Today, the world’s advanced industrial nations still retain agrarian roots that signify “production returning to life, life revealing ecology, and ecology animating vitality.” In light of this perennial reality, I venture to propose the undertaking of Symbionomics.

In eighteenth-century Britain, mercantilism prevailed in government policy, yet the nation also faced the problem of insufficient economic momentum. Smith’s affirmation of individual liberty in The Wealth of Nations and Watt’s invention of the steam engine provided solutions—respectively on the ethical and the physical levels. It is said that Prime Minister Pitt—the younger, the very one who declared that a poor man’s cottage “may let in the wind, may let in the rain, but the King of England cannot enter”—met with Smith on several occasions. On one such occasion, Smith arrived rather late. As he entered, everyone rose from their seats to greet him. “Please be seated, gentlemen,” Smith said. To which young Pitt replied, “No, sir—we shall remain standing. If the teacher does not sit, how can the pupils dare to sit?”

In a twenty-first century shaped by the interaction of AI (rational tool), TRUST (organizational form), and LIFE (living existence), we must further reconcile Moral Sentiments and Wealth of Nations, moving beyond a merely economic mode of thinking. We must regard the human engaged in economic activity as an integral being, and answer what constitutes the genetic (genesis), dynamic, and synergic conditions sufficient and necessary for God-created life.

Thus, we enrich the historical logic of “homo economicus” into the more authentic Triple Self-Organizing Human: integrating self-interested motives with synergic ecological conduct—the political, economic, and cultural self-organizing person united as one intersubjective symbiotic (empowered) being. The Triple Self-Organizing Human—or simply the Symbiont Human—is the basic unit for any sustainably functioning society.

III. AI: The Third Hand

Adam Smith proposed the “invisible hand” to reveal the market’s spontaneous regulatory mechanism—later associated with what Max Weber called the “Protestant ethic and the spirit of capitalism.” This, however, provoked the counter-arguments of Marx’s Capital in the nineteenth century and Piketty’s Capital in the Twenty-First Century in our own. In the twentieth century, Keynes added a “visible hand,” emphasizing government’s stabilizing role—yet inviting Hayek’s warning of a “road to serfdom.”

Drawing on ancient wisdom—“harmony brings vitality, uniformity cannot endure,” and “the great virtue is life-giving; the great treasure is rightful position”—we may see: if AI is merely exploited by capital, it will degenerate into an amplifier of growth rates; if embedded within the mechanisms of Symbionomics, it can become guardian of the Health Golden Ratio—neither letting humanity drown in endless pursuit nor letting civilization slide toward exhausting ruin.

Today, in the age of AI, we confront an unprecedented third hand: it can compute and optimize, delivering astonishing efficiency; it can predict, manipulate, monopolize, and devour resources—liberating or driving humans out of workplaces. Yet it may also enable intersubjective and intercivilizational symbiosis.

AI is not merely a tool; it is a civilizational turning point. Therefore, after the Internet addressed information asymmetry and the Internet of Things enabled universal sensing, we must build a MindsNetwork (孞態网) to create reward-and-restraint mechanisms across AI (rational tool) – TRUST (organizational form) – LIFE (living existence), as infrastructure for lifestyle innovation and renewed choice.

IV. From Capital to Community: Eight Transformations

Standing over the resting place at Canongate where “ADAM SMITH” is inscribed, I thought again: over the past two centuries, human civilization followed the path of Capital, centered on distribution logic; over the next two centuries, we must turn to the path of Community, centered on symbiotic logic.

Building on my June 8, 2010 lecture at the Shanghai Academy of Social Sciences, “Introducing the Law of Symbiosis into the Foundational Theory of Economics,” and on my 2014 dialogue at Shanghai Jiao Tong University with Nobel laureate Edmund Phelps, “From the Golden Rule of Growth to the Golden Ratio of Economic Health,” I outline eight features that distinguish Symbionomics—rooted in the Health Golden Ratio—as a shift “from the distributive economics of Capital to the symbiotic economics of Community”:

- From the “homo economicus” investment–consumption society → to a “symbiotic person” society of Triple Self-Organizing Humans:

Based on the sufficient and necessary conditions of life’s threefold self-organization and external self-balancing, advancing toward a new form of eco–production (including human self-production)–life synergy and mutual aid. - From property-rights theory → to Symbiorights:

Transcending the public/private and state/market binary to establish a new rights framework within Symbionomics. - From GDP → to GDE (Gross Domestic Energy):

Rebuilding national productivity statistics around energy efficiency/consumption, integrating the six balance sheets of nature, society, family, community, enterprise, and government. - From additive/subtractive thinking → to multiplicative/divisive thinking; from atonement for heaven → to blessing through symbiosis:

Shifting education from narrow, discipline-based vocationalism to Threefold Integral Learning—discovering one’s true heart, achieving competence, and guarding one’s due measure. - From the market–state pendulum → to market–state–community triadic symbiosis:

- Market economy: marginal utility and profit maximization;

- Government economy: absolute boundaries and optimization of public goods;

- Community economy: near-zero marginal cost and preferential renewal of life.

- From privileged waste → to a universal way of life:

Through blockchain–symbiosis chains, embed shared outcomes of production, consumption, and rights recognition for Triple Self-Organizing Humans, fostering a healthy, simple, and dignified universal lifestyle. - From zero-sum games → to the Triple-Zero Rule (zero tariff, zero barrier, zero discrimination):

Advocating a new order for restructuring global supply, industrial, and value chains—crossing the Thucydides trap and neutralizing elitist/populist manipulations. - From nation-state monopoly capital → to a Global Symbiotic Community:

Under open communications, resource self-sufficiency, and ubiquitous transport with near-zero marginal cost, promote a Global Symbiosis Convention, UN reform, and the establishment of a Global Symbiosis Council.

These eight transformations are not only an update of economics; they are the self-rescue of civilization.

V. Echo in the Graveyard

Today, as I touched the tomEchoes Between Kindred Mindsbstone still gleaming with the name “ADAM SMITH,” one sentence rose in my heart:

Smith opened the gate to market society with the “invisible hand”; AI and Symbionomics are opening the next “narrow gate” of production returning to life, life revealing ecology, and ecology animating vitality.

In the age of AI, Adam Smith is no longer merely the father of economics; he is a forerunner of symbiotic thought. And each of us is a new Symbiont Human, bearing the mission of transforming the “growth rate” into the Health Golden Ratio.

Notes

- Adam Smith and The Theory of Moral Sentiments

- Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (1759). Smith proposed the concept of empathy–altruism, emphasizing that human conduct is shaped not only by self-interest but also by moral and social sentiments—providing an ethical foundation for Symbionomics.

- Wealth of Nations and Economic Dynamics

- Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Restoring Yan Fu’s rendering “Yuan Fu Lun” (Inquiry into Wealth) avoids the misreading implied by “National Wealth.” The “invisible hand” underpins modern market mechanisms, but later extensions of the homo economicus model neglected Smith’s original insight into multidimensional cooperation and life’s self-organization.

- Triple Self-Organizing Human (Political, Economic, Cultural)

- Concept proposed by the author to describe the individual’s capacity for self-organization, collaboration, and self-governance across political, economic, and cultural dimensions. See Archer Hong Qian, Symbionomics: 21st Century Organizational Behavior and Economic Health, 2025.

- GDE (Gross Domestic Energy) Index

- Proposed by Symbionomics to replace GDP with measures of energy (vital breath) efficiency/consumption, incorporating six balance sheets—nature, society, family, community, enterprise, government. See ibid., Ch. 3.

- Threefold Integral Learning

- Comprising: discovering one’s true heart (mind–body–spirit health), achieving competence (liberal awareness education), and guarding one’s due measure (whole-person formation), designed to overcome cultural inertia and foster healthy development in triple self-organization.

- Symbiorights

- A theory of rights that transcends traditional property-rights and liberal economic frameworks by embedding individual, organizational, and social rights within networks of cooperation and symbiosis. See ibid., Ch. 2.

- Inverse law of cost–benefit and resource productivity

- Refers to the nonlinear relation between inputs and output efficiencies in economic, social, and ecological systems, emphasizing diminishing marginal costs and optimized energy/resource allocation. See Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, 1971.

- Blockchain–Symbiosis Chain

- Employing blockchain to render transparent—and share—the full processes of production, consumption, and rights recognition for Triple Self-Organizing Humans, as a new praxis of information technology empowering society.

- Triple-Zero Rule (Zero Tariff, Zero Barrier, Zero Discrimination)

- A rule intended to remove national, racial, and institutional obstacles to fair exchange in the reorganization of global supply, industrial, and value chains, drawing on Kant’s “perpetual peace” and the contemporary trade order.

- Global Symbiosis Convention and Global Symbiosis Council

- Proposals for supranational, supra-geopolitical, and supra-civilizational governance to reduce conflict, lower transaction costs, and promote cross-civilizational cooperation. See ibid., Ch. 8.

沿着爱丁堡的皇家大道,向海关大楼的方向走,访客会看到公众捐款集资建设的亚当·斯密塑像。矗立在圣吉尔斯大教堂外的斯密,身后是一把旧式犁,身旁是一个蜂巢,象征着农耕社会向商业社会和市场经济的过渡。他的左手捏着长袍,暗示他大部分时间投入学术生活,右手不怎么显眼,被称为 “看不见的手”,放在一个地球仪上,含蓄地提示着他内心愿景和身后世界性的声誉。

从所谓 “看不见的手” 到劳动分工,可以提升生产力、每个人追求自身幸福的努力将促进整个社会的富足……斯密对经济运作的总结在后世演变成劳动分工、市场经济、自由贸易等人类社会运作的基本规则。可以说,斯密之后任何人的生活都深受他的影响,也因此,当现状不甚理想,未来不再确定,人们也会回看斯密这个思维原点。

其实,早在 1755年的一篇演讲中,经济学家亚当斯密提出了财富增长的三个要素:“除了和平、便利的税收,以及过得 去的司法(peace, easy taxes, and a tolerable administration of justice)之外,把一个落后国家变成繁荣的国家,就不再需要别的什么了。”

斯密所表述的繁荣国家的三要素 “和平、便利的税收、 过得去的司法”,只是以不同的形式再三呈现着同一根源:

英国农业生产具有的高度确定性,以及由此而来的和平 秩序。

和平、便利的税收、过得去( 意思是还算公平 )的司法 ,都是斯密对 当时的英国状况的描绘 ,更是与欧洲大陆做对比。斯密语境下的 “和平 ”,不单是通常所理解 的国与国之间的 “ 和平 ”( 无战争 ),也包括日常生活中的 “ 安宁 ”。这种安宁 ,不仅仅来自宏观——国际上国与国之间的无战争状态 ,更来自微观——社会上人与人之间 的弱冲突状态。在英国历史上 ,人与人之间的私斗 ,包括贵族和贵族之间的私斗 ,被宣布为违反了 “ 国王的和平 ” (Peace of the King ),要以王权加以约束和调解。负责地方治安的官员 ,早期被称作 “ 治安官 ”(Keeper of the Peace),后期被称作 “治安法官 ”(Justice of the Peace)。 这些称谓中的 “Peace ”一词 ,也都包含了 “ 安宁 ”这一 层含义。

不列颠岛这个地方的社会生活 ,自古以来就有着一种弱冲突的、 相对和平的基调 ,再加上地理上带来的与欧洲大陆相对隔离的地缘特点 ,英国社会与欧洲大陆的冲突也是相对隔离的。英国历史上的 “和平 ” 曾经间歇性地被来自外部的征服中断 ,但是由于英国社会生活的固有特征 ,征服运动过后 ,这种 “和平 ”又会迅速地重新建立起来。公元 11世纪的诺曼之后 ,这种外部征服再没有出现 ,英国的 “和平”也再没有被外部因素打断。

☺️

斯密小传

斯密的父亲在他出生前 5 个月就去世了,他是一个遗腹子, 1723 年出生于苏格兰伐夫郡的柯克迪(Kirkcaldy),斯密在母亲的关注中长大,母子关系异常紧密,一起生活了 60 多年。

3 岁时,斯密被一个吉普赛女人拐走。一位绅士提供了线索,斯密的母亲和巡警得以在离家几英里外的森林找到他,为世界保住了一位天才。

之后,斯密的生活再没有巨大的波澜。他在 14 岁进入格拉斯哥大学(当时上学、工作的正常年龄),深受道德哲学家哈厅森(Francis Hutcheson)影响。3 年后,他拿到奖学金去了牛津大学,但他厌恶那里的狭隘、腐朽、昂贵。 28 岁时,他回到格拉斯哥大学教授哲学。那时,格拉斯哥大学才是新思想、新风气的发源地,瓦特也在那里开小修理店谋生,还和大学教授们讨论问题。

36 岁时,斯密出版了第一本书《道德情操论》(The Theory of Moral Sentiments)。1764 年,41 岁的斯密辞去教职,前往法国巴黎,成为巴克卢公爵的家教,结识了伏尔泰、魁奈等人。在生命末尾,他担任苏格兰海关专员,逝世时 67 岁。

亚当·斯密的墓地位于爱丁堡皇家英里大街的坎农盖特教堂的墓园里,该教堂建于1690年。

斯密拥护君主立宪制、宗教宽容、个人自由,但对政治观点守口如瓶。他将一生献给学术,生活平淡无奇。《亚当·斯密传》的作者杰西·诺曼说斯密日常是出了名的迷糊,有一次他过于专注于跟人说话,掉进了一个制革坑里。“他终生未婚,也没有孩子。就我们所知,他没有隐秘的情史,没有隐蔽的恶习,大学时没有胡闹过,没犯过成年人的小过失:斯密的生活简直是一片毫无特色的撒哈拉沙漠,没有任何可八卦的东西。”

但斯密赶上了风起云涌的时代。1707 年,苏格兰和英格兰合并,苏格兰此后经济迅速发展,迈入斯密所说的 “商业社会”。他认为,“通过与英格兰的结合,苏格兰中等阶级和较低阶级的人民得以完全摆脱一直压迫他们的贵族”。仅 1759—1775 年,在苏格兰港口清关的船舶吨位翻了一番。

斯密成长的柯克迪是港口,离这不远的制钉厂被认为启发了他的 “劳动分工论”;长期生活的格拉斯哥则在 1730-1740 年代成为世界上最重要的烟草港口。他见证了贸易和工厂飞速发展,以及人们生活方式的变化。

水手、鱼商、制钉匠、走私者、海关官员……这些人的生活和工作都出现在了《国富论》里,成为他总结出 “商业社会”、预见经济现代性的灵感。有了商业社会,才有了后来的工业革命和资本主义。

不仅是政治和经济的变化,苏格兰还掀起了启蒙运动,斯密及他的老师哈奇森、挚友休谟(David Hume)都是代表思想家。在英国,斯密参与的 “俱乐部” 群星闪耀,成员有约翰逊(Samuel Johnson)、柏克(Edmund Burke)、吉本(Edward Gibbon)等。天才创造者们互相激发,开启一个新的时代 。

此前,人们更多觉得世界如何运作是神来决定,斯密把个体价值和经济运作、社会和国家兴亡关联在了一起。他一生探索 “人的科学”,观察人与人的互动、研究最广义的人类行为,涉足法律、历史、文学、经济学、伦理学等。

1776 年是历史上特殊的一年。这一年,斯密出版了《国富论》;瓦特蒸汽机制造成功并应用于实际生产;北美洲 13 个英属殖民地宣布从英国独立,建立美国。

“当人们选择支持国内工业而不是国外工业,他们只是为了保障自己的安全;而促进工业向最有价值的方向发展,他们也只是为了自己的利益。这种情形,与许多其他情况一样,个人被一双看不见的手牵着鼻子走,无形中推动了一个与自己的目的无关的目标的达成。……当人们追求个人利益,往往比他们直接追求公共利益时更能促进社会的利益。”

虽然只出现一次,但 “看不见的手” 这一概念贯穿《国富论》,强调如果像正义这样的基本规则得到遵守,个人自利的行为就会在无意间打造出一个运转良好的社会制度,这对任何人都有利。比如斯密另一段揭示 “私利是公共利益的驱动者” 的格言:

“我们能吃上晚餐不是因为屠夫、酿酒师或面包师好心,而是来自他们对自身利益的关切。我们不求诸他人的人性关怀,而是求诸他人的自利心。”

《国富论》中的 “私利” 和《道德情操论》(The Theory of Moral Sentiments)中的 “同情” 乍看有明显的冲突,甚至形成 “两个斯密” 讨论。但至少在斯密那里,两者并不矛盾。越来越多的研究者也在阐释其内在一致。

比如巴特勒认为,斯密所称的 “自爱” 或 “私利” 并不是今天意义上的 “贪婪” 或 “自私”,他讲的是这两个词在 18 世纪的意义:不是某种令人不快的损人利己的愿望,而只是对自己利益完全正当合理的关心。我们在实现自己的理想时会捎带惠及他人,而我们避免伤害他人是为了避免因他人的蔑视所带来的痛苦。

通俗地说,在斯密的时代,追求美德是普遍共识,几乎没有人敢于宣称完全自私、表现出眼里只有钱的姿态。就像他在《道德情操论》中的开篇所言:

“人,无论被认为有多么的自私,他的本性中显然还存在某些秉性,使他关心别人的际遇,视他人之幸福为自己之必需,尽管除了目睹别人之幸福所感到的愉悦之外他一无所获。……那些无视社会法则、冥顽不化的十恶不赦之徒,也不会完全没有这种情感。”

人皆有同情之心,但每个人的 “私利” 都不相同。斯密本人就是最好的例子,财富并非他的唯一追求,他也从未变得富有。另一方面,我们在同情他人时,实际上也在寻求别人的同情,我们渴望名声、受人尊敬,渴望被称赞为一个好人。我们有同情之心,能理解他人的处境,也希望别人理解与肯定我们。这与寻求私利达到公共利益的观点并不矛盾。若追求 “私利” 中隐含着希望别人尊敬、认同自己的目的,那么这种 “私利” 中一定蕴含着善待他人的观念。

斯密在《道德情操论》中还有一个 “公正的旁观者” 的假说:

“当我们总是如此之深地抱有关心自己比关心他人为重的私心时,又是什么东西能在所有的情况之下,在总是以邪压正的许多时候,使我们为他人之大利而牺牲一己之小利呢?……这就是理智、天性、良心、胸中居民、内心之人、我们行动的伟大法官和仲裁人。……我们只是从他那里才弄明白:我们自己,以及与我们休戚相关的东西,真的很渺小;自恋情结自然发出的误导是可以被这位公正的旁观者雪亮的眼睛所矫正的。”

简单地说,每个人有一个内在自我。你在做,他在看,然后他有时会对你说:“你做了错事,那样做不对。” 有些人内心 “公正的旁观者” 非常弱小,良心从不报警,很难坦诚自身的过错,总在事情出错时怪罪他人。这也意味着他们存在道德上的问题。当我们关心他人时,我们知道 “公正的旁观者” 会称赞,我们也从中得到快乐。慢慢地,我们形成一套行为标准,促成好的社会秩序。

斯密相信,个人利益得失的最佳裁决者是个人,而不是任何政治条例或立法者。人们应该自己来判断他们需要什么,政府不应强加意志于人民。

诺奖得主科斯(Ronald Coase)觉得,“通常,人们错误地认为,亚当·斯密将人视为一个抽象的 ‘经济人’,只单纯追求自身利益。……他认为,人实际上受自爱主宰,但并非不顾及别人……如果我们愿意有保留地接受斯密有关人性的即使不全是真理至少也大部分正确的观点,意识到他的思想比通常认为的有更宽宏的基础,这会使他关于经济自由的观点更加强大,结论也更具说服力”。

当一种思想成为经典,注定会遭遇不同阐释。这些阐释也成为斯密理论丰富性和影响力的来源。在不同时代,每当有人觉得现实世界偏离他们心中的理想轨道运行时,都会搬出斯密,将其解释成符合自己需要的形象。

《国富论》出版不久,时任英国首相小威廉·皮特就是其读者,并有机会与斯密讨论,后来在立法中贯彻其思想。比如,皮特在 1786 年与法国签订了一项条约,取消关税,为双方开辟新的市场;1787 年,皮特扫除了当时应向 103 个不同政府账户支付的复杂关税,设立统一基金。

斯密和皮特曾多次见面。一次斯密到场较晚,所有人都从座位上站起来迎接他。“请坐,先生们。” 斯密说。而皮特回答说,“不,我们会一直站着,直到您先坐下,因为我们都是您的学生”。

英国 2007 年开始发行的 20 英镑纸币,印有亚当·斯密肖像,和他通过制针厂论述劳动分工的插图。

早期,美国建国者们对斯密 “各取所需”,他的思想成为国家建构的来源,比如亚历山大·汉密尔顿借鉴斯密的经济逻辑反对重农主义,鼓励制造业发展。到了 19 世纪,出于论证政治和经济合法性的诉求,美国南方的自由贸易捍卫者将斯密塑造成 “经济学之父”、“支持自由贸易” 的权威。随着教育改革,斯密的思想融入美国人的观念和行动。

20 世纪以后,在主张自由市场的芝加哥塑造下,斯密成为一个普遍而有力的符号:只有看不见的市场之手,才能保证个人自由和政治自由。

1976 年,《国富论》出版 200 周年时,当时最有名的经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)写了文章《亚当·斯密与今天的相关性》,以斯密来反对当时政府对经济和个人生活的干预。

弗里德曼认为两个时代高度相关:斯密觉得他所处的社会被 “过度治理”,所以他反对国家干预;而当时的美国同样被政府干预所拖累,缺少自由,经济发展停滞。他将 “看不见的手” 简化为自己所信奉的原则:只有自由市场,才能给人类带来福祉。

当时支持自由市场经济、反对政府干预的人,都会援引他为自己背书。在英国推动经济改革、打破国企垄断的首相撒切尔夫人说,“苏格兰人早在我之前就发明了撒切尔主义”。同期是美国的里根时代,保守派戴着印有斯密肖像的领带庆祝他们的政治胜利。

2008 年美国金融危机后,批评自由市场缺陷的人把矛头指向斯密,或者,重新解释斯密。拿过诺奖的左翼经济学家阿马蒂亚·森(Amartya Sen)认为斯密没有把社会运行的一切交给市场机制,“他不仅支持国家在提供公共服务方面的作用,比如教育和贫困救济,而且他深深地关注可能存在的赤贫和不公正现象(除非消除它们,否则市场经济便是不成功的)”。

当经济不行了,人们往往期望 “右” 一点,给企业家更多施展空间;当贫富差距过大,人们通常期望 “左” 一点,鼓励更平均地分配。具体到对斯密的解释,就在于偏重《国富论》还是《道德情操论》。

2008 年之后,人们对《道德情操论》的重新发掘,打破了 “芝加哥学派版本斯密” 的形象。这时,英国工党的前首相戈登·布朗、美国民主党的前总统奥巴马也会援引斯密,但强调的是他关心穷人、支持有限政府干预的那一面。他又成为另一派的旗帜。

斯密在世时,“资本主义” 这个词还没出现。他去世两年后,法国大革命才爆发——这是 “左翼” 和 “右翼” 概念的源头。斯密并非极端派,所以左右都可以找到有利自己的论据。就像弗里德曼的老师雅各布·维纳(Jacob Viner)对《国富论》的评价:“在那本无所不包的书中,人们能想到的每一种学说都能在其中找到痕迹。一个经济学家如果不能够引用或者故意不引用《国富论》来支持他的论题,那他一定有很特殊的理论。”

维纳的看法表明,后人即使不赞同斯密,也几乎无法绕开他。他在 200 多年前奠定的思想至今影响世界。GDP 和劳动分工是现代经济的共识;疫情期间被认为已经终结的自由贸易和全球化,依然显示出旺盛的生命力。人们不断争论政府失灵、道德失灵,市场也失灵该如何处理、政府是否应该干预市场、有限干预的边界在哪里,但已经没有任何一个稍具规模的经济体否定市场在经济运作中的核心作用。

《国富论》出版时,中国正处乾隆盛世,中英还有半个世纪才会爆发军事冲突。斯密在书中批评当时中国的政府重视农业,不重视工业和贸易,所以虽然富有,但已停滞。他觉得这个市场拥有无限可能。而这个判断也在过去几十年里被验证。

“中国的国内市场的面积,几乎相当于全欧洲各国的市场面积。它广大的国内市场,就足够支持国家很大的制造业发展,并且其分工程度很高。如果广阔的国内市场再加上广阔的国外市场的话,这种大范围的国外贸易一定能够极大地促进中国制造品的增加,从而促进制造业生产力的发展。尤其是当中国经营大部分的这种国外贸易时,其结果更为可观。中国人经过多次的航行之后,就一定会掌握使用和制造外国机械的技术,并且能够很快地掌握世界各国的技术和产业改良方式。”

清朝帝制覆灭前 9 年,启蒙思想家严复首次翻译了《国富论》,取名《原富》,但对中国的影响只停留在观念层面。民国时期,孱弱的市场经济曾获得短暂的发展机会,有所谓的 “黄金十年”(1927—1937 年),但随后抗战爆发 ,经济发展再停滞。

《国富论》首个中译本,严复译,1902 年版。

1978 年,中国实行改革开放,从计划经济向市场经济转型,市场在资源配置中起的作用越来越受到政府肯定——从没有市场经济,到市场对资源配置 “起辅助性作用”,到 “起基础性作用”,再到现在的 “起决定性作用”。

按照斯密的理想,如果每个人都能为提高生产力作出贡献,“穷人” 就能改善生活,向上流动。这只有在市场经济中才能实现。也只有在市场经济中,“资本” 参与分配具有正当性,产权受到政府保护,民营企业才会有信心。

曾经全球主要经济体都以市场经济和全球化为良方,在二战后,特别是冷战后,实现了物质繁荣。但新的发展阶段有新的问题——企业在无限自由下无限增长,同样可以扭曲竞争环境;原有道德指针失灵,人们对什么是新标准尚无共识,甚至因此激烈冲突。

新一代人对于公平和幸福也有新的要求。2008 年之后,更多人开始怀疑钟摆是不是在一边停留了太久,开始怀疑是不是有另一种可能,有时甚至怀疑是不是有市场经济之外的选择。

斯密不可能给出直接的答案。他可能无法想象,今天的物质世界有多么丰富,而道德世界又有多大的改变。但他对未来的警示在当下依然适用。

“没有社会可以保持繁荣与快乐,如果它的大部分成员都过得贫困而可悲。”

——《国富论》

“正义是支撑人类社会这座宏伟大厦的主要支柱,如果失去了它,那人类社会必然会在顷刻之间土崩瓦解。”

——《道德情操论》

將发生学(Genetics)、动力學(Dynamics)、恊和學(Synergy)融为一體的共生哲学-经济学(Symbionsomics),是当下IT-互联-AGI时代人类打通物理、生理、心理及科技人文、工程伦理、效率公平、经济社会、政治文化、组织生态、逻辑历史(人神约定)的思想保障!

经济健康黄金率,将导出共生经济学(Symbionomics)“从资本论的分配经济学,到社会论的共生经济学”的8大转变:

第1个转变,基于“三大生命自组织力与外连接自平衡力”充要条件,从“理性经济人假设”的投资-消费社会,到内外开放赋能的“组织共生人假设”——仨自组织人(你、我、他政治自组织人、经济自组织人、文化自组织人)生态-生产(含人自身生产)-生活恊和互助社会,势所必然。

第2个转变,共生经济学的共生权(the Symbiorights)理论,超越“产权理论”框架下的“公有制”与“私有制”、“政府管制”与“市场自由”的两难选择。因而共生权,也超越传统工程学或伦理学的自由主义经济学、结构主义经济学、政治经济学的努力。

第3个转变,共生经济学推动社会进入“熵减-熵旋模式”,其中最重要的是基于“成本收益消长呈反比例”定律和“资源生产率”概念,提出GDE(Gross Domestic Energy)指数评价体系——一套不同于以资本增值/减值为指标的国民生产总值(GDP)统计方法和价值参量,即:以能量(孞息)能效/能耗为指标的国民生产效能(GDE)统计方法和GDE价值参量。那么,衡量政治经济组织行为的测量方式,从企业、政府两张资产(资源)负债表的累计,到自然、社会(道德伦理規范)、家庭、社区、企业、政府六大资产(资源)负债表的综合。

第4个转变,从加法减法思维、赎罪上天堂,到乘法除法思维、赎福得共生;从学科化广义职业教育,到“三本通学教育”--发现本心(身心灵健康教育);成就本事(博雅通识觉知教育);守住本分(全人格教育),以克服不同“文化属性”带来的惯性与惰性。

第5个转变,从“市场经济-政府经济”两种经济形态周期性世纪摇摆困局,到“社区经济-政府经济-市场经济”三大经济形态(Economic form)全生态并行不悖“相互作用、共襄生成”的新格局:a、“有效用边际”的市场经济(Market economy资本利润最大化);b、“有绝对边界”的政府经济(Government economy公共产品最优化);c、“零边际成本”的社区经济(Community economy休养生息最惠化。

第6 个转变,共生经济学通过区块-共生链将“仨自组织人”共享交易成果落实在生产、消费、确权全过程的各相关方,从追逐权、钱、性特权奢侈浪费的生活方式,到实行一种人人健康、简约、高尚、富有尊严而可持续健康幸福的自美其美、美人之美、美美与共、共襄生长的普惠生活方式。

第7个转变,共生经济学倡导“全球供应链、产业链、价值链三链重组的零关税、零壁垒、零歧视三零规则”新世界贸易秩序,以超越在国际社会事务中任何一家独大的念想和抱负,彻底跨越所谓“修昔底德陷阱”和各国官粹主义(Elitism)或民粹主义(Populism)操纵,让“任何统治全世界的帝国政治企图成为不可能”(康德)。

第8个转变,从超高国际交易成本、社会交易成本和边际效益成本的资本(垄断)-权力(操纵)民族国家,到通讯全开放、资源全自足、运载全覆盖趋零边际成本的全球共生社区(地球村)。这意味着化解文明冲突,重建世界秩序,国际社会亟需发起并签订《全球共生公约》,促进联合国改革,成立超主权、超地缘、超文明的“全球共生理事会”。

——摘自Archer Hong Qian《共生经济学:21世纪世界政治经济组织行为的因应之道》

Archer Hong Qian

2025年9月20日于苏格兰国家博物馆

这里叙述的是现代政治文明与工业革命的起源;大英博物馆叙述的是世界文明历程

您好!请登录

已有0评论

购物盒子